やっぱり若いときにやってみたかったことを無理してでもやってよかったのかな。

あるいは夢は夢のまま残しておいたほうが、もしかしたら頭のなかでイメージできる世界はもっと自由で大きくなっていたのだろうか。

選択しなかったほうの道って、どうしても都合よく考えてしまったりする(笑)

岩登りがつまらなくなった理由のひとつに限定があった。

あれ使ったらダメ、これ使ってもダメ。

モラルというよりもコミュニティによる凝り固まり。

自転車旅のコミュニティでも。

冬はダメです、雪のなかはダメです、真夏の砂漠もダメです。

だからスキーをはじめるときは、コミュニティから距離を置いた。

滑る自信がなければ担いで降りればいい。だいじょうびそうなら岩場でも滑ればいい。

骨折したら這って降りればいい。

ようやく自由になれた。なによりも楽しかった。

そこで終えれば、まるく収まる。

オイラの欠点は、あるていど成果が出るとまた凝り固まったコミュニティにちかづいて結果発表して、言わなくてもいいことまでいってしまうことだ(笑)

やっぱりやらずに終えたら死に際になって後悔するのか。

もしかしたら一生気づかずに井の中の蛙でいたほうが、しあわせなのか。

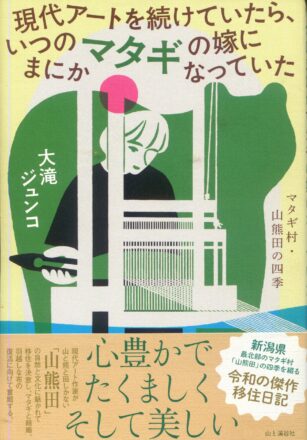

一昨日、一気に読んだ本。

『現代アートを続けていたら、いつのまにかマタギの嫁になっていた マタギ村・山熊田の四季』(大滝ジュンコ著)

まずオイラはマタギにも狩猟にも伝統にも限界集落にも、ぜんぜん興味ない。

新潟県最北部という、やや隔絶感のある土地柄に惹かれた。

夏は、猛暑にくわえてメジロやらアブやら吸血系の猛攻撃。

冬は、日本海側に面した山沿い特有の悪天候。そして名物のドスの効いた大雪。

ここ何年か年に数回新潟に通っている。今冬は7回。

(山熊田のある新潟県北部はまだ訪れていない)

この本の舞台となる山熊田をかこむ山や自然、空気に触れてみたくなった。

行くなら厳冬季の猛吹雪の日がいい、誰にも知られずにひとりで。

自然の猛威に肉薄してときに負傷して次の段階で土地の人たち、というのがオイラのこれまでのやや隔絶感のある土地との接し方だった。

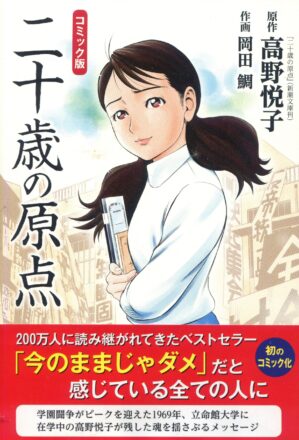

昨夜読んだ本。

『コミック版 二十歳の原点』(高野悦子原作)

オイラは十代のころから、今のままじゃダメっておもっていた。

いらい40年ずっとずっとそのおもいは消えない。

おそらく生きているかぎり、今のままじゃダメ、そして何かを変えたいというおもいが燻りつづけるのだろう。

なおコミック版はハッピーエンドだけれど、シリアスな終焉の原作のほうがいいな。

六十代後半でソロによる冬の長期縦走の紀行。

・2023年3月

大門沢~農鳥岳~間ノ岳~三峰岳~仙塩尾根~仙丈ヶ岳~戸台(12日間)

矢作直樹

道中、冬に営業している山小屋はなく他パーティのトレースはあてにできない。隔絶された場所。

紀行文としてももちろんだけれど立派な「記録」。

詳細は、きょう発売のヤマケイ。