昨夜読んだ本。

『覚悟の力』(宮本祖豊著)

比叡山十二年籠山行の満行者の話。

ここ半月ほどで、千日回峰行、大峯千日回峰行、そして比叡山十二年籠山行と荒行の本をいろいろ読む。

(SNSで紹介した以外にも読んでいる)

以下、荒行全般の印象。

いずれの荒行も「やったやったやりました」といううすっぺらな達成感の話は出てこない。

荒行を終えたからといって、空が飛べるようになるわけでもなければ超能力が身につくわけでもない。

声を大にして人生哲学を語るわけでもなければ、いきなり教祖になるわけでもない。

長い年月をかけて成し遂げたのだから、その体験を生かして何かしなければといったとらわれもかんじられない。

荒行を終えてからも、日々の暮らしのなかで行はつづいている。

求めていたものが遥か彼方ではなく身近なところにあったことに気づいたりする。

人はしょせん自然の猛威にはかなわない。人は生かされている。

得たものは何かという月並みな問いは適切ではないかもしれないが、ちいさな気づきではないだろうか。

長い年月と修行の積み重ねを経てようやくたどり着いたちいさな気づき。だからこそ、そこには深い意味が生まれる。

もしかしたらそのちいさな気づきの価値は当事者にしかわからないものなのかもしれない。

荒行において達成も身体を酷使することも手段であって目的ではない。荒行の目的は、自分自身を掘り下げていって悟りにちかづいてゆくこと。

昨夜読んだ本。

『43歳頂点論』(角幡唯介著)

登山家冒険家の頂点は43歳ではなかろうか、という仮説にもとづいた論考。

植村直己、長谷川恒男、星野道夫、谷口けい。いずれも享年43。

うんうん、たしかにそうだ。

体力、気力、経験を統合すると、登山や旅において四十代前半が死ぬ確率はもっとも高まる。

ただこれらは最大公約数的にみてのはなし。

オイラが現役で山に行っていたころ、山でそこそこ使える人の半数は二十代で死んだ。

また近年盛んな山岳レースやスピード・ツーリングでは、五十代でも信じられないような記録をつくる。

ところで頂点を過ぎたらもう登山や旅に取り組んでも意味がないのか。

いやいや、そんなことはない。

すでに五十歳ちかい著者がグリーンランドを舞台に楽しく充実した旅を行っているではないか。

ちなみにオイラの登山の頂点は15歳だった。

(登攀クラブ蒼氷にいた十代後半から二十代前半は完全に終っていた)

でも身体が故障だらけ、体力も若いときの10分の1くらいになった五十代六十代の登山や旅が、若いころよりも楽しく充実もしている。

年齢を重ねたほうが、取り組む対象とより深く関わりがもてるようになるのだから。

今週読んだ本。

『白鷺(はくろ)立つ』(住田祐著)

江戸時代半ば、千日回峰行に挑むふたりの僧を題材にした歴史小説。

(ふたりの僧はライバル関係)

自分はいったい何のために生まれてきたのか、このまま何ものこすことなく人生終えるのか。

せめて何か己の痕跡を。

壮大なことを成すための動機は負の経験なのか。

執念も怨念もマイナスの電極。大成するための原動力となる。

もしかしたら若いときにうまくいかなかったほうが、その後の人生でおもしろい展開が待っているのだろうか。

「北嶺千日回峰行を満行すれば、どうあっても一目置かれる存在となる」(本文より)

昨夜読んだ本。

『大峯千日回峰行 修験道の荒行』(塩沼亮潤(荒行成就)、板橋興宗(聞き手))

大峯千日回峰行は、1300年の歴史で達成者2人。

かんじたこと以下

・おもいのほか苦労話がすくない

→壁を乗り越えましたよりも、苦況のなかで新たな自分に出会えるか。

・行は目的ではなく手段

→達成よりも、とらわれのおもいから解き放たれること。

・おもいのほかふつうの人

ストイックな孤高の人かとおもいきや、なんとも穏やかな印象。

「行が終わったら行を捨てなさい」(本文より)

昨夜読んだ本。

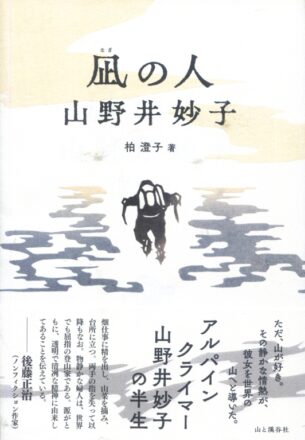

『凪(なぎ)の人 山野井妙子』(柏澄子著)

かんじたこと以下。

・表紙がいい

→表紙をとりはずしてひろげてみるともっといい。激しい登攀とおだやかな日常と。

・凍傷で指を切断してからのほうがクライミングがうまくなっている

→指がある人よりも登れたりする。家事に関しては、指がちゃんとある自称・主婦のベテランより遥かにきちんとこなす。

・山行歴のさいごが南アルプスの南部というのもいい

→古希をむかえ、これからどんな山行がならぶのだろう。おそらく潮どきといった概念すらないのかもしれない。

昨夜読んだ本。

『沙漠人間砂漠』(奥村大海著)

何をめざしているのかわかりにくい旅だ。

GPS、地図、コンパスなしで厳冬のゴビ砂漠を歩く。

(最低気温マイナス30度C)

移動するには何とも効率のわるいスタイルをあえて選択する。

でもおもしろそうやないか。

思いどおりにすすまない日って、濃厚な記憶がのこったりする。

旅ものにはたいてい載っている地図が、この本にないのもええやないか。