2016.10.21 09:33 [

山 戯言 旅]

9月下旬から10月上旬の半月ちかく、東北の山をまわってきた。

思ったよりも歩けたかな。

危惧していたほどヒザも腰も悪化しなかった。

傍から見たらどうでもいいような身体のわずかな変化に一喜一憂しているだけかもしれないけれど、故障持ちにとって体調がさして悪くないのはやはりそれなりに嬉しい。

さて東北の山は山そのものももちろん良いけれど、地味だけれど落ち着きのある山麓をふくめて山をとりまくぜんたいが魅力的に感じる。

何度訪れても良いところだなぁ。

おなじ場所にいても、人によって目に入ってくるものってちがう。

自分の場合、十代から二十代前半にかけては、山に行っても岩壁しか見えなかった。

そこに行くまでの途中の景色も山頂からの眺めも、いっさい記憶にない。

二十代半ばからしばらく二十年以上は、山からかんぜんに離れた。

ふり返ることもなかった。

ここ数年は、山に行くとこれまで気づかなかったいろいろな自然の変化が目にとまるようになってきた。

また何年かしたら、きっと変わるだろう。

そのとき目にとまったものには一歩近づいてみる。

目に入らなかったものは無理してさがさない。

まわりで話題になっているとかメディアが勧めているとかではなく、そのときそのときで自分が目にとまったものを眺めていけばいい。

そのときその人の目に入ったものが、その人が求めているもの。

きのうのトークイベント「日本の山旅」のようなものでは、こんなことを言いたかった。

*

日本の山や自然は、海外にはない繊細さが見られる。

海外の山や自然には、日本にはない雄大なスケールが見られる。

どちらが魅力的かということではない。

そのとき行動者の心の琴線に触れたものが、行動者にとって最高の舞台(テーマ?)になるのだと思う。

トークイベントのようなもののお知らせだよ!

*

●テーマ

「日本の山旅の魅力 ~~海外遠征を繰り返し、あらためて日本の自然の豊かさに気づく~~」

●トーク内容

これまで厳冬カナダの過酷な自然を舞台に活動をつづけていたが、日本の山旅の魅力について語るよ。雄大なスケールの海外の自然の中にいると、繊細で落ち着きのある日本の自然が、むしょうに恋しくなるときがある。

海外の山や自然には海外でなければ見れない光景がある。いっぽうで日本の山や自然にも日本でなければ見れない光景がある。海外での活動から離れて2年。あらためて日本の山や自然の豊かさ楽しみ方に気づいた。

いつものことだけれど、中途ハンパに勉強していたり中途ハンパな体験しかしていない人には、うまく伝えられないと思うな。というよりも伝える気はさらさらないから(笑)

●日時

7月2日(土)18時から19時

(トークのあとは、飲み会に突入!)

(トークがつまらんかったら切りあげて、飲み会に突入!!)

●場所

「おみせのようなもの」

横浜市南区中村町3-197

http://omise.nojukuyaro.net/?cat=5

●参加費

500円

(予約不要。どなたでも参加できるよ)

●詳細

http://omise.nojukuyaro.net/

●プロフィール

田中幹也(たなか かんや)

1965年生まれ。10代よりクライミングを始める。1983年神奈川県岩登り競技会2位。1985年から90年にかけてグランドジョラス北壁、谷川岳一ノ倉沢、黒部・奥鐘山西壁などの岩壁を200ルート登攀。冬季初登10ルート。より困難なアルパインクライミングをめざすも才能が全くないことを悟り断念。以後、水平方向の冒険に転向。1995年より20年間(19冬)にわたり厳冬カナダの山脈や平原を山スキー、徒歩、自転車で合計2万2,000km踏破。2013年、第18回植村直己冒険賞受賞。数年前より厳冬・津軽の山にも取り組むが、身体の故障ともあいまってトライする計画は全滅。共著に『山と私の対話』(みすず書房)、共編著に『目で見る日本登山史』(山と渓谷社)など。登攀クラブ蒼氷ОB。サンコンさん軍団。

ホームページ

きのう読んだ本。

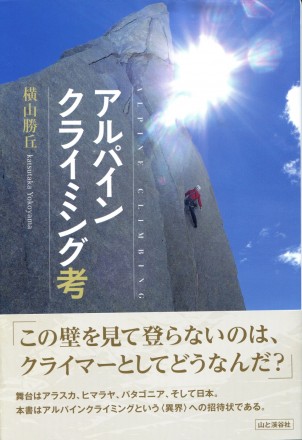

『アルパインクライミング考』(横山勝丘著)

予想どおりだけれどレベルが高い、高すぎる。

「オメーがやってるのなんて登山でもクライミングでもなんでもねえ! そのレベルでやりましたなんて、思い込みもそこまで激しくなるとオシメーだぜ!!」

頁をめくるごとに、そういわれているような気さえする。

じっさいこの著者と同じことができる人は、日本でも数えるほど。

ではこの本は先鋭クライミングをめざす人にしか役に立たないのかというと、もちろんそんなことはないと思う。

たしかに登場するのはアラスカ、ヒマラヤ、ヨセミテ、パタゴニアと困難な岩壁や氷壁のオンパレード。

あるていどの体力とあるていどの技術とあるていどの判断力さえあればできるような、一般ルートから歩いて登れる山はひとつもない。

ところがこの著者の登山(クライミング)に対する考え方向き合い方は、ときに斬新でなかなかおもしろい。

(まあ斬新だからこそ最先端のことやってるいるのだけど。)

すくなくともいまの自分の行動に還元できそうなことが、大きく3つほどあった。

まずこの著者は、精神主義に陥らず論理的である。

正しくは強靭な体力と精神力の上に論理的な思考を重ねている。

(机上講習などでは話上手だけど山に入るとクソの役にも立たないなんちゃって講師とちがって、実践者として説得力がぜんぜんちがう)

たとえば登山などで失敗したさいに、やる気がなかった気合いが入ってなかったの一言で片づけてしまい、もっとほかにあったであろう失敗の原因をうやむやにするケースはよくある。

(何よりもオイラが毎回そうだもんね(笑))

根性がなかった体力がなかったといっていても、じつはいちばんの敗退原因は技術不足や装備の選択ミステだったみたいな。

確実な技術があれば、体力だって精神力だってムダに消耗することはない。

もちろん失敗の原因はそう単純明快ではないだろうけれど、それでも丹念に分析してゆくことはだいじだ。

この著者は敗退を重ねるごとに、次なるチャンスへと繋げてゆく。

失敗のなかにこそ成功のカギがある。

つぎに、これまでの固定概念をいたるところで打ち破っている。

たとえば弱点ではなくて強点。

訊き慣れない言葉で、これだけだと???かな。

その山なりその岩壁なりのもっとも登りやすいところを選ぶのではなく、もっとも厳しいとおもわれるところを登る。

あえて厳しいほうを選ぶとは、つまりやり甲斐、登り甲斐である。

守りから攻めへ。

この発想の転換によって、かぎられている空間において可能性の幅が一気にひろがる。

課題とはさがすのではなく創りだすものではないだろうか。

白いキャンバスにのびのびと絵を描くような芸術作品にも似ているのかもしれない。

そして最後に、世界の厳しい山を知るこの著者があらためて日本の冬山の難しさ説いている。

スケールというひとつの基準だけで海外の山と比較すれば、どうしたって日本の山はちいさい。

ところが日本の山には雪質の悪さやときに絶悪ともいわれる気象条件の悪さなど、海外の山とは比較にならないような独特の厳しさがある。

そういえば猛吹雪の日に突っ込むのも世界的に見ても日本のクライマーだけのようだ。

それもごくかぎられた一部の物好きたち(笑)

日本の山だって、まだまだ課題はいくらでも創りだせるということだ。

以上のような視点で、この本を読んでみた。

まともにクライミングやってるともまともに雪山やってるともまともに何かに取り組んでいるともとてもではないけど言えないようなオイラだけど、それでもこの本のなかにはこれからの自分の行動に還元できそうなヒントがたくさん隠されていた。

いや、それにしてもこの著者もその同行者もレベルが高い。高すぎる。

やはり自分なりにせいいっぱいやりましたなんていう言葉も、ちゃんと選んでつかわないと、な。