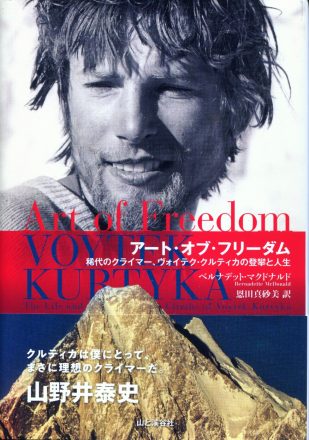

『アート・オブ・フリーダム 稀代のクライマー、ヴォイテク・クルティカの登攀と人生』(恩田真砂美・訳)

クルティカといえば、、、

チャンガバン南壁、ダウラギリ東壁、ガッシャブルム4峰西壁、トランゴ・タワー東壁、チョ・オユー南西壁、シシャパンマ南西壁、フリークライミング5.13のフリーソロ、、、

数々の世界最難ともいえる登攀を成功させていながらも、こんな言葉を残している。

「実は自分は弱かったのです」(1995年ナンガ・パルバットのマゼノ・リッジの試登にて)

いったいどれだけ高い意識やねん。

ほかの登山者やクライマーはどうなっちまうんやねん。

クルティカの行為は登山というよりも哲学といったほうがしっくりくる。

たとえ誰からも称賛されなくても、自身の哲学にもとづいて「苦しみの芸術」を追求する。

クルティカの軌跡をみると「完成」という言葉すら陳腐におもえてくる。

ところでクルティカとは対極の大衆を意識した伝えることを前提にした登山や冒険には価値がないのだろうか。

そんなことはない。

そもそもクルティカの求道者的な行為と大衆を意識した伝えることを前提にした登山や冒険とでは役割がまるでちがう。

物理学を例にするならば、研究に没頭する学者と人気の予備校講師みたいなもの。

ともに必要とする人たちがいる。

だいたい世の中がクルティカみたいな人ばかりになってしまったら社会が成り立たなくなるぜよ(笑)

誰もがクルティカのような高貴な登攀をめざす必要もないし、めざしたところでその人が納得できる登攀や人生が送れるとも思えない。

どんな道にすすむにしても周りがなんて言おうが事情に通じている人がなんて言おうが頭脳明晰な人がなんて言おうが、自分を貫けばいい。

クルティカの生きざまを通してそんなことをおもった。

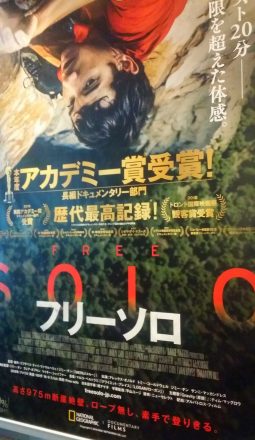

フリーソロやる人って、すくなくとも自分が知ってるかぎりではみなたしかな技術的な裏付けがあるうえでやっている。

矛盾するようだけど、リスクが高いからこそ可能なかぎりリスクを軽減すべく、あらゆるシミュレーションをする。

もちろん事前の身体的な精神的なトレーニングもする。

もしここでミスってもこう対処すればリカバリーできる。

そういった引き出しを何十通り何百通りともっている。

技術面も精神面も一般大衆にくらべたら格段に高すぎるのはもちろんだが、最大のちがいはシミュレーションの部分じゃないかな。

ただそういった部分はなかなか見えにくいから、はたから見るとぶっ飛んでるの一言でかたづけられてしまったりする。

この映画の主演のアレックス・オノルドもエルキャピタンのフリーソロに挑むにおいてじつに緻密に調べて予習する。

1000メートルちかい岩壁のなかで手の位置や足の位置や身体の動きまで。

マニアックといわれようがそれくらいしないと生きて帰れない。

ここまでの緻密さが、すくなくとも現段階で生存していることに繋がっているのではないだろうか。

話が飛ぶけれど、先鋭クライマーのフリーソロよりも剱岳や槍ヶ岳の鎖場やハシゴとかでパニクっとるヘタレ登山者のほうが、見ていてよほどハラハラドキドキする。

身体が固くて筋力弱いくせに、あり得ないムーブしたりすっから。

事故ってあたりめーじゃん。

オメーらこそ自殺行為だよ。

山行く前から怖い怖い連発するなら、どうして事前にできるかぎりの対策をとらないのだろう。

すみません、この映画の狙いとぜんぜんちがうことばかりだけれど、映画を観終えて最初に思ったことを書きなぐってみた。

そういえばクライミング・ジムでトークやったのはじめてだった。

これまでのトークのなかでは、まあまあうまく伝えられたような気がする。

たぶん。

なぜかというと質問とトークぜんたいを終えたあとの雑談で、どことなくポイントの伝わり具合というものがあらわれる。

うまく伝わっていないときは、まったくといっていいほど的外れなことを訊いてきたりするから。

質問の内容はしばしば理解度と一致する。

あとほかの人のトークイベントに行ったりすると、質問に見せかけていながらオレがオレがをアピールするようなオレオレ君(実績や実力は低いわりに承認要求は高い)も見かけたりする。

今回、オレオレ君の出没はなかった。

それとトークに退屈してストレッチやったり登りはじめちゃう人がいるかと思ったけれど、写真を見るかぎりいないようだ。

オイラが視聴者だったら、退屈したら迷わずに登っちゃうもんね(笑)

今回、退屈でがまんできない君もいなかった。

いずれにしても表現なんて一個人の価値基準の話にすぎないわけで、無理に押しつけるものではない。

共感したところだけを取り入れて、違和感があるところはスルーしちゃえばいい。

すくなくとも自分が視聴者のときは、トークイベントというものはバイキングでお皿に取るような感覚だととらえている。

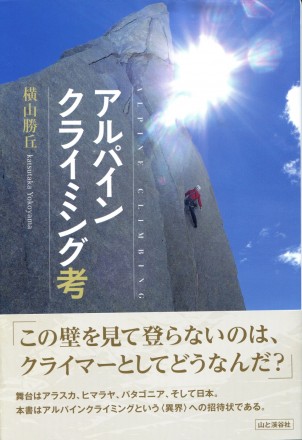

きのう読んだ本。

『アルパインクライミング考』(横山勝丘著)

予想どおりだけれどレベルが高い、高すぎる。

「オメーがやってるのなんて登山でもクライミングでもなんでもねえ! そのレベルでやりましたなんて、思い込みもそこまで激しくなるとオシメーだぜ!!」

頁をめくるごとに、そういわれているような気さえする。

じっさいこの著者と同じことができる人は、日本でも数えるほど。

ではこの本は先鋭クライミングをめざす人にしか役に立たないのかというと、もちろんそんなことはないと思う。

たしかに登場するのはアラスカ、ヒマラヤ、ヨセミテ、パタゴニアと困難な岩壁や氷壁のオンパレード。

あるていどの体力とあるていどの技術とあるていどの判断力さえあればできるような、一般ルートから歩いて登れる山はひとつもない。

ところがこの著者の登山(クライミング)に対する考え方向き合い方は、ときに斬新でなかなかおもしろい。

(まあ斬新だからこそ最先端のことやってるいるのだけど。)

すくなくともいまの自分の行動に還元できそうなことが、大きく3つほどあった。

まずこの著者は、精神主義に陥らず論理的である。

正しくは強靭な体力と精神力の上に論理的な思考を重ねている。

(机上講習などでは話上手だけど山に入るとクソの役にも立たないなんちゃって講師とちがって、実践者として説得力がぜんぜんちがう)

たとえば登山などで失敗したさいに、やる気がなかった気合いが入ってなかったの一言で片づけてしまい、もっとほかにあったであろう失敗の原因をうやむやにするケースはよくある。

(何よりもオイラが毎回そうだもんね(笑))

根性がなかった体力がなかったといっていても、じつはいちばんの敗退原因は技術不足や装備の選択ミステだったみたいな。

確実な技術があれば、体力だって精神力だってムダに消耗することはない。

もちろん失敗の原因はそう単純明快ではないだろうけれど、それでも丹念に分析してゆくことはだいじだ。

この著者は敗退を重ねるごとに、次なるチャンスへと繋げてゆく。

失敗のなかにこそ成功のカギがある。

つぎに、これまでの固定概念をいたるところで打ち破っている。

たとえば弱点ではなくて強点。

訊き慣れない言葉で、これだけだと???かな。

その山なりその岩壁なりのもっとも登りやすいところを選ぶのではなく、もっとも厳しいとおもわれるところを登る。

あえて厳しいほうを選ぶとは、つまりやり甲斐、登り甲斐である。

守りから攻めへ。

この発想の転換によって、かぎられている空間において可能性の幅が一気にひろがる。

課題とはさがすのではなく創りだすものではないだろうか。

白いキャンバスにのびのびと絵を描くような芸術作品にも似ているのかもしれない。

そして最後に、世界の厳しい山を知るこの著者があらためて日本の冬山の難しさ説いている。

スケールというひとつの基準だけで海外の山と比較すれば、どうしたって日本の山はちいさい。

ところが日本の山には雪質の悪さやときに絶悪ともいわれる気象条件の悪さなど、海外の山とは比較にならないような独特の厳しさがある。

そういえば猛吹雪の日に突っ込むのも世界的に見ても日本のクライマーだけのようだ。

それもごくかぎられた一部の物好きたち(笑)

日本の山だって、まだまだ課題はいくらでも創りだせるということだ。

以上のような視点で、この本を読んでみた。

まともにクライミングやってるともまともに雪山やってるともまともに何かに取り組んでいるともとてもではないけど言えないようなオイラだけど、それでもこの本のなかにはこれからの自分の行動に還元できそうなヒントがたくさん隠されていた。

いや、それにしてもこの著者もその同行者もレベルが高い。高すぎる。

やはり自分なりにせいいっぱいやりましたなんていう言葉も、ちゃんと選んでつかわないと、な。

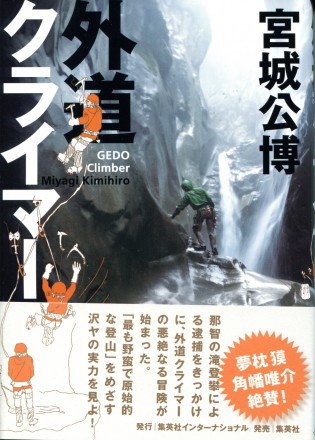

きのう読んだ(読み終えた)本。

『外道クライマー』(宮城公博著)

登山や冒険モノの本(雑誌の記事でも)が出たとき、読み手はだいたい大きくわけて2つの陰口をたたくようだ。

「やっていることは独創的だし技術的な難易度は高い。そうかんたんにマネできない。でも文章は淡々としてネタも地味ではっきりいっておもろくねえ!」

(先鋭的なクライミングに多いかな。ぜんぶがぜんぶじゃないけど)

「めりはりのあるわかりやすい文章とドラマチックな構成から成り感動的だ。でも、やっていることはあるていどの休暇と予算があれば誰でもできるじゃん!!」

(自転車旅とかに多いかな。こちらもぜんぶがぜんぶじゃないけど)

表現も行動もともにというのはやはりなかなかにむずかしいようだ。

でもこの本は、行動も表現もともにイケる。

なによりもネタからして斬新だ。

立ち入り禁止の滝を登って逮捕されたり、密林の沢では大蛇と格闘したり。

あるいはタイの歓楽街で現地の女の子にハマった50歳ちかいエロ・オヤジをそそのかして、厳冬の立山の雪崩の巣に突っ込んでみたり。

タイのエロ・オヤジはべつとして、なんだか子供のころにイメージしていた探検物語の世界のようだ。

そして舞台は海外へも。

台湾、ミャンマー、タイなどアジア旅ではすっかりおなじみの国だが、この本では沢登りの舞台として登場する。

沢登りは日本独自の登山っていったのは誰だとツッコミたくなるけど、要はこれまで見過ごされてきたエリアにおいて新たなる沢登りのスタイルを見いだし実践している。

展開しているのは沢登りだけにとどまらない。

厳冬の立山の称名滝やハンノ木滝において、日本国内でもっともロシアンルーレット度の高い(3回トライしたら1回くらいは死んじゃうかなというくらい)クライミングも行っている。

ほかの人たちが課題はなくなった地球はせまくなったあんなのは自殺しにゆくようなもんだと酒飲んではチャレンジしない理由をぐだぐだ語っているあいだに、この著者は地図や資料を丹念に調べて可能性を見出してゆく。

だからこの本を読んでいると地球がどんどんひろくなってゆく。

可能性の幅もどんどんひろがってゆく気分になる。

マジで日本国内だけでもまだまだあらゆる可能性があるじゃん。

そう思えてくる。

山屋や沢屋にありがちな、堅苦しさ暗さ重苦しさがない。

状況は陰惨きわまりないはずなのに、どこかマンガチックで軽快に綴っている。

だからすらすら読めてしまう。

この勢いで、2冊目も出してほしいね。