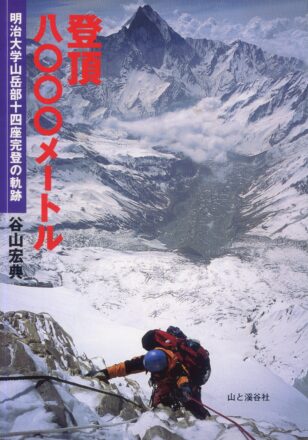

『登頂八〇〇〇メートル 明治大学山岳部十四座完登の軌跡』(谷山宏典著)

きのう読んだ本。

『登頂八〇〇〇メートル 明治大学山岳部十四座完登の軌跡』(谷山宏典著)

1970年植村直己のエベレスト登頂から2003年アンナプルナ1峰南壁登攀まで、八千メートル峰14座の記録。

かんじたこと以下。

・明大山岳部といえばはじめっからニンゲン離れした強い人ばかりかとおもいきや、そうともかぎらない。遠征を二回三回と積み重ねてサミッターになってゆく。もちろんはじめっから強い人もいる。

・努力が結果にむすびついている。その理由に、日本の雪山でしっかりと厳しい山行を実践していること。そして明確に目標を設定していることにあるのではないか。なお世の中は努力を標榜するだけで万年初心者のまま人生の幕を閉じる人が圧倒的多数である。

・この人毎年遠征しているけれど日本での生活はどうなっているのかと疑問におもうことは多い。隊員それぞれの背景も取材している。会社を辞めざるを得ない場面も出てくるものの、明大山岳部の人は概して社会性が高そうだ。登れることは登れるけれど一般常識が著しく欠如している一部のクライマーとはちがう。

・しっかりした組織の明大山岳部と組織に属さないオイラでは接点がないようにおもわれがちだけれど、担げるだけ担いでラッセルして長期の停滞をこなしてと山行スタイルはきわめてちかい。

「登れなかった登山は、登れなかった者の捉え方によっては、決して無駄にならない。むしろ、新たな登山の志向を見出したり、自分を大きく成長させるきっかけになる」(本文より)