昨夜読み終えた本。

『完全なる白銀』(岩井圭也著)

冬のデナリの頂に女性登山家が向かうという山岳小説。

解説に栗秋正寿さん(1972年生まれ。1998年3月デナリ冬季単独第4登。冬のアラスカの山で過ごした日数846日。マジメだがお笑いキャラでもある)の名前を見て、直感的にビビっときた。

そして期待を裏切らなかった。

一気読みできるけれど、読み終えるのがもったいなくてわざと1週間かけて少しずつ読んだ。

登山行為そのものよりも、なぜこの山に向かうのかという心理描写とその背景がなによりもおもしろい。

昨夜読んだ本。

『スピードツーリング 山岳アスリート藤川健の半生と記録』(横尾絢子著)

山岳スキー競技選手による積雪季長期スピード縦走の実践。

オイラはスキー滑走にもレースにもまったく興味ないけれど、長い縦走には思い入れが深い。

藤川健の主なニンゲン離れした縦走記録をいくつか。

・2014年9月1日~10月3日

日本百名山連続踏破(33日間)

・2016年5月15日

十勝・大雪1day縦走(60キロ、所要13時間22分)

・2017年5月4日

日本オートルート(立山・室堂~上高地)1day縦走(70キロ、所要20時間7分)

かんじたこといくつか。

・てっきり子どものころからスポーツ万能かとおもいきやそうでもなかったようだ。

→高校生のときに「どうせなら得意なことより、自分ができないことをやろう」と。こうした発想こそ才能ではないか。ほめられたからやる人って、けなされるとすぐ挫折する(笑)

・現在アラフィフだが、体力の低下にはさほど悩まされていないようだ(すくなくともオイラにはそう読みとれる)。

→もしかしたらこれまでアスリートとして活動してきたなかで、身体に対するケアがしぜんに身についたのだろうか。詳細は不明だけれど、ムダに精神主義にかたむいていないのはたしか。

・山屋出身でないからこそ、凝り固まりがなく合理的な発想ができて、結果的にスピードや安全にむすびついている。

→山屋だと新たな発想に対してふつうはそうしませんと後ろ向きになってしまう。

ところで山屋にとって山岳アスリートの世界では、もはや出番はないのだろうか(笑)

昨夜読んだ本。

『君はなぜ北極を歩かないのか』(荻田泰永著)

(一気読み)

・2019年4月7日~5月5日(29日間)

カナダ北極圏をスキーにソリを引いて600km踏破。

極地冒険家の著者と同行カメラマンをのぞく12人の参加メンバーの平均年齢23歳。

参加メンバーは、テント泊やスキーなどアウトドア経験ほとんどなし。

著名な高峰登山のように強靭な体力と明晰な頭脳とホスピタリティあふれるガイドやシェルパといった「アウトドア介護士」はいない。

自分のテントも日数分の食糧もぜんぶ自分らで運ぶ。

なぜ未経験者(著者とカメラマンをのぞく)が、厳しい行程を完遂したのか。

12名の参加メンバーに焦点をしぼって考えてみた。

まずカナダ北部の自然条件は特殊だ。日本で似たところはない。

たとえば厳冬の八甲田山で100日間過ごしたところで、その経験はカナダ北部ではほとんど役に立たない。

日本の冬山の経験が役に立たないというのは、自身がはじめて厳冬カナダ北部を旅したときに痛感した。

日本の冬山とカナダ北部では自然条件の厳しさのベクトルがちがう。

(冬のカナダ・ロッキー山脈とカナダ北部とでもまた異なる)

現地のことは現地ですこしずつ習得するのがいちばんの近道。

この本の遠征は、ぶっつけ本番ではない。

はじめに冬の北海道で実技。つぎに彼の地に飛んでから出発前にプチ遠征、と着実にステップを踏む。

何度もレクチャーをくり返す。20年間極地に通いつづけた著者の経験を伝授する。

さて参加メンバーの未経験さも追い風になったのではないか。

たしかに経験はリスクを軽減し進歩発展の土台となる。いっぽうで経験はときにムダなプライドを生み、新しい技術や知識を受け入れることを妨げる。

この遠征では未経験というハンディを、実践で使える技術や知識を積極的に吸収する、という有利な方向に転化させたのではないか。

その結果、参加メンバー全員が「一つのゴールとは、一つの喪失でもある」(本文より)という言葉に到達した。

昨夜読んだ本。

『山岳王 望月将悟』(松田珠子著)

皮肉なことだけれど、青春をかけて山一筋に取り組んできた山屋よりも登山以外のスポーツに入れこんでから登山の世界に移行してきた人のほうが、登山の世界において突出した記録を打ち立てていたりする。

望月将悟も山屋出身ではなくランナー出身である。

過酷な山岳レースにおいて、なぜ山屋の出番がなくなってしまったのだろうかと考えることによって、山屋の欠点が見えてくるかもしれない。

登山における標準タイムや標準装備という既成概念をひとつずつとってみても、個人の進歩のうえで大きな妨げになっていないだろうか。

「タイムなんてあとからついてくるものだから、どうでもいいと思っています」(本文より)

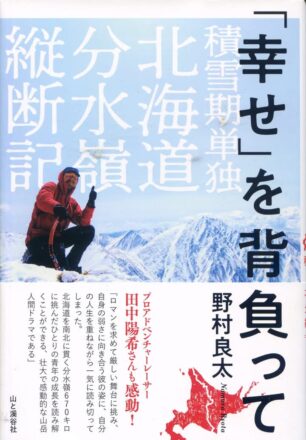

昨夜読んだ本。

(一気読み)

『「幸せ」を背負って 積雪期単独 北海道分水嶺縦断記』(野村良太著)

行動の概要は以下。

・2022年2月26日~4月29日(63日間)

宗谷岬~パンケ山~咲来峠~函岳~シアッシリ山~美深峠~ピヤシリ山~天北峠~ウェシリ岳~天塩岳~浮島峠~チトカウニシ山~北見峠~石北峠~石狩岳~ヒサゴ沼~トムラウシ山~佐幌山荘~狩勝峠~日勝峠~芽室岳~カムイ岳~コイカクシュ札内岳~ペテガリ岳~神威岳~トヨニ岳~楽古岳~襟裳岬

距離670キロの北海道分水嶺の単独踏破。

ピヤシリ山避難小屋(210キロ地点)、天塩岳避難小屋(314キロ地点)、ヒサゴ沼(424キロ地点)、佐幌山荘(481キロ地点)の4カ所にデポ。

佐幌山荘までスキー、日高山脈はスノーシュー使用。

途中ストックが破損したり、テントポールが紛失したりする。またデポした食糧がネズミに荒らされ、破損や紛失した装備や食糧の補給を受ける。

まず長期戦になるほど、トラブルは頻発する。なかなか計画どおりにはいかない。むしろたいてい計画どおりにならない。

単独行におけるサポートはどこまで許容されるのか。

もちろんそのような定義はないものの、多くの単独行者は思い悩む。

でもトラブルがあったときにサポートしてくれる仲間がいるのはすばらしいではないか。

トラブルがなくても何かあれば誰かがきっとサポートしてくれるとおもうだけでも心強い。

人から離れて行動するからこそ、ふだんにも増して人の温かさに触れることができる。

この北海道分水嶺縦断は2つの記録がある。

・1975年3月~1992年2月、工藤英一が15回に分割して延べ130日間で踏破。

・1993年12月~94年6月、ジャイアント・ロボ(志水哲也)がワン・シーズン(12回に分割して)で行った。

いずれも『北の分水嶺を歩く』(工藤英一著)、『果てしなき山稜』(ジャイアント・ロボ(志水哲也)著)と本になっている。

時代背景が異なるし、なによりも三人それぞれキャラも異なるので、読みくらべるのもなかなかおもしろい。

ところで本のタイトルにある「幸せ」とは何か。気になる。

それをいってしまうとネタバレになってしまう。

でもオイラもまた幸せを背負って歩いてきたのだろう。きっと多くの単独行者も幸せを背負って歩いている。

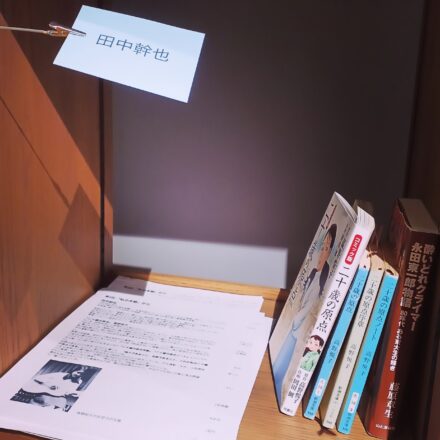

知らぬ間にこんな本棚ができていたよ。

(都内某所の地下1階)

紹介したい本はいろいろあるから少しずつ増やしていこう。

おもしろさを一言あるいは短い文で言い表せない本が多いのはたしかだ。

ヘタな自己紹介より本棚をみせたほうが、どんな人かつかみやすいとおもうよ。