昨夜読んだ本。

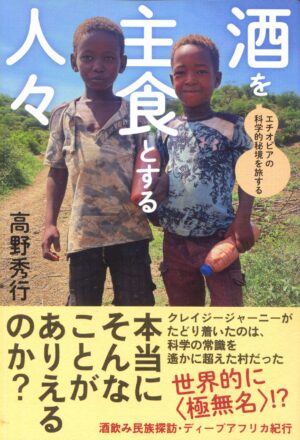

『酒を主食とする人々 エチオピアの科学的秘境を旅する』(高野秀行著)

旅のアクシデントやハプニングは、できることなら起きてほしくないけれど起きないとこれまた物足りなさをかんじてしまう。

この著者の旅は、今回にかぎらずアクシデントやハプニングが多い。

成田空港カウンターで、ヴィザなしではご搭乗いただけません、からこの本ははじまる。

ようやく現地に着いて取材開始するも、こんどはヤラセに巻き込まれそうになる。

よりによってヤラセ前科一犯のクレイジージャーニー。

なんと今回はクレイジージャーニー側がヤラセにひっ掛かった。

ちなみにオイラもクレイジージャーニーで猛吹雪の八甲田山へ行ったものの、アクシデントもハプニングも起こらず視聴者を楽しませることができなかった。

ホワイトアウトでディレクターともカメラマンとも離ればなれになって、オイラが行方不明になり雪解けとともに遺体で発見されたら視聴率に貢献できたかもしれない。

そのときのカメラマンは昨年K2西壁にトライしたまま生還せず。ある意味でホンマモンのクレイジージャーニー。

さて、この本は酒を主食に暮らすアフリカのエチオピア南部の民族のはなしである。

そんなん、あり得るのか!?

もちろん副食は食べるが、酒が主食で身体がだいじょうびなんか。

彼ら酒主食族は日常的に、脂、砂糖、塩をほとんど摂取しないことが今回の調査でわかった。

部分的には、ひじょうに健康的。

また酒主食族の体型をみるかぎり、がっちり型が多く健康を害しているとは考えにくい。

「彼らは科学がまだ達していない『未知』の領域にいるのだ」(本文より)

地理的秘境はもはやなくなったといわれるけれど、科学的秘境はまだあるのではないか。

ヤマケイやピークスを熟読して栄養バランスやカロリーをことこまかに計算しても、山に入るとすぐバテる人をたくさん見てきた。

日本酒を飲んだくれてわずかなツマミだけで、信じられないスピードで冬壁を登る酔いどれクライマーもいる。

このあたりもまだ科学的に解明されていない。

きのう読んだ本。

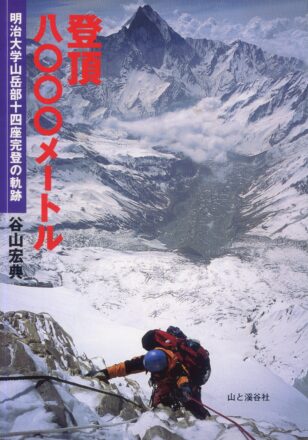

『登頂八〇〇〇メートル 明治大学山岳部十四座完登の軌跡』(谷山宏典著)

1970年植村直己のエベレスト登頂から2003年アンナプルナ1峰南壁登攀まで、八千メートル峰14座の記録。

かんじたこと以下。

・明大山岳部といえばはじめっからニンゲン離れした強い人ばかりかとおもいきや、そうともかぎらない。遠征を二回三回と積み重ねてサミッターになってゆく。もちろんはじめっから強い人もいる。

・努力が結果にむすびついている。その理由に、日本の雪山でしっかりと厳しい山行を実践していること。そして明確に目標を設定していることにあるのではないか。なお世の中は努力を標榜するだけで万年初心者のまま人生の幕を閉じる人が圧倒的多数である。

・この人毎年遠征しているけれど日本での生活はどうなっているのかと疑問におもうことは多い。隊員それぞれの背景も取材している。会社を辞めざるを得ない場面も出てくるものの、明大山岳部の人は概して社会性が高そうだ。登れることは登れるけれど一般常識が著しく欠如している一部のクライマーとはちがう。

・しっかりした組織の明大山岳部と組織に属さないオイラでは接点がないようにおもわれがちだけれど、担げるだけ担いでラッセルして長期の停滞をこなしてと山行スタイルはきわめてちかい。

「登れなかった登山は、登れなかった者の捉え方によっては、決して無駄にならない。むしろ、新たな登山の志向を見出したり、自分を大きく成長させるきっかけになる」(本文より)

きょう読んだ本。

(20年以上ぶりに再読)

『みかん畑に帰りたかった 北極点単独徒歩日本人初到達・河野兵市の冒険』(埜口保男著)

2001年5月、北極海で氷が割れて死亡した冒険家・河野兵市のはなし。

河野兵市の冒険の足跡はネットでいくらでも出てくるから略。

本腰入れて冒険やるなら、プロがいいのか。

サポートしてくれる人や企業があらわれても趣味のままのほうがいいのか。

どちらがいいのかは、本人にしかわからないだろう。

これから本腰入れた冒険を志しているけれどプロかアマか悩んでいる若手には、いろいろと参考になりそうなはなしだよ。

そして冒険を別の何か、つまり情熱の対象に置き換えてもおなじことがいえるのではないか。

「なあ、河野、よ。またあのころに、帰りてえなあ」(本文より)

きのう読んだ本。

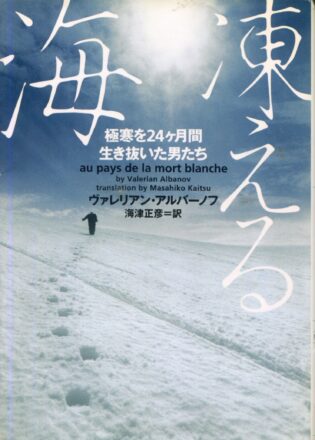

『凍える海 極寒を24ヶ月間生き抜いた男たち』(ヴァレリアン・アルバーノフ著)

舞台は北極海。

氷に閉ざされて動けなくなった船から、ソリとカヤックにテントや食糧を積んで北極海から陸地をめざす生還劇。

食糧は途中で尽きる。

シロクマを撃って食糧にしたりアザラシの脂を燃料にしたり。

いまから百年以上前、GPSどころか現代のような詳細な地図もない時代。

船から脱出した仲間たちも途中で離ればなれになる。

果たして無事に安全圏までたどり着けるのだろうか。

壮絶な生還劇になるほど、結末はいっこうにみえてこないものだ。

昨夜読んだ本。

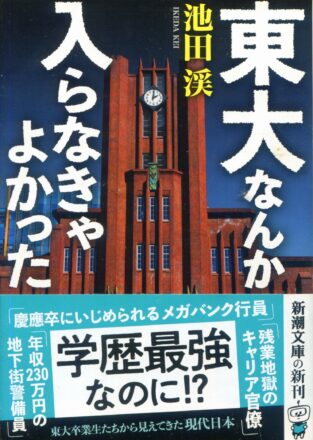

『東大なんか入らなきゃよかった』(池田渓著)

東大を出たけれど卒業後うまくいかなかった(ようにみえる)人たち5人にインタビュー。

かんじたこと以下。

・どうしても選択しなかったほうの道には、楽天的に期待をいだいてしまったりする。

→この本に登場する人たちが、もし東大にいかなかったらやっぱり後悔したのではないか。

・東大卒業後しばらくうまくいっていないというけれど、一時的なものではないか。

→頂点をきわめた人だから落ちる可能性も高くなる。落ちたあと浮上して、さらに高みへゆくポテンシャルも大きい。だいたい上に登れない人は落ちるチャンスすらない。

・東大は人生の幸福を約束してくれないって帯の裏にあるけれど。

→どんな道にすすもうが長い目で見たら順風満帆な人生なんてない。

・やっぱり東大に入ってよかったのではないか。

→ペーパー試験に強いということは、ほかの分野に転向するのに有利。選択の幅がひろい。

この本にある東大を自身の若いときにやってみたかった何かに置き換えて考えてみると、なんだかんだいってもその道でよかったとおもえるのではないか。

まわり道が近道だったりする。ムダとおもえることに価値があったりもする。

昨夜読んだ本。

『アグルーカの行方』(角幡唯介著)

(10年ぶりの再読)

19世紀のカナダ北極圏で北西航路を探索したすえに129人全員が遭難死(?)したイギリスの探検隊の足跡を辿るべく、2011年3月~7月にレゾリュートからベイカーレイクまで1600キロを歩いた記録。

前回(1回め)読んだときはオイラも冬のカナダを旅していて、北極圏の踏破や動物や食糧や装備ばかりに目がいってしまい、肝心のジョン・フランクリン隊長殿率いるイギリス隊の行動は読み飛ばした(超もったえねえ(笑))。

今回あらためてフランクリン隊長殿らの北西航路の探索やその前後の記録を読んだら、これがめっちゃおもしろい。

たとえばトレイルだって一朝一夕に開通するわけではない。

先住民の狩猟や交易など長い歴史が積み重なって道ができる。

北西航路も世界情勢という背景のもとに、探検家たちが試行錯誤したすえに見いだした。

登山史の編纂にときたま首をつっこむオイラ、航海史だっておもしろくないはずがない。

身体の故障がもっとヤバくなったら、オイラがこれまで訪れたカナダの土地にまつわる歴史的な背景をいろいろ調べてみるのもいいかもしれない。