ボクシングでチャンピョンになりたいとかラグビーで優勝したいというのはわかる。

ボクシング協会とかラグビー協会とかでやたら高い地位に執着するというのはあまりよくわからない。

でも登山界でも冒険界でも、実力も実績もしょぼいのに権力志向の強い人はいる。

そういうのがウザいから組織的なところとはなるべく距離を置くようにしている。

自分はいったい何をやるためにこの人たちと関わりをもっているのだろうか。

たまにそう考えてみたい。

◆

『怖い人 平凡な人ほど他人を蹴落とし、のし上がる』(片田珠美著)を読んでそんなことを思った。

「実力のない凡人が自己保身のために他人を蹴落とすことはよくある」

昨夜読んだ本。

『世にも美しき数学者たちの日常』(二宮敦人著)

気鋭の数学者たちにインタビューしたもの。

オイラは数学のことなどさっぱりわからんけど、それでもなんだか言わんとすることがわかりそうな気がした。

読みはじめたら予想どおり。

すくなくとも山小屋とかで会う自称・山のベテランさんや旅先のゲストハウスとかで見かける自称・旅のツワモノたちよりも、この本に登場する数学者たちのほうが遥かに話が通じそうだ。

彼らの数学を自分のやっている山や旅に置き換えてみると、なぜかピタリと意味が通じてしまった。

「数学は何かのために作ったわけじゃないですよ。心の赴くままにやったものなんです」

→気がついたらやっていた。なぜ?に対する理由なんて後付けにすぎないのだろう。

「おそらくですね、数学の定理を作るって、努力したからできるものじゃないんです。天性のものだと思います」

→死にもの狂いで努力しただけでは不十分。なおかつ直感や閃きといった嗅覚のようなものがないと大成しない。ときには才能のない自分という現実をも受け入れていかざるを得ないシビアな世界ということだろう。

「山を見た時、あ、これなら登れるなとピンとくる。そういう感覚と同じかもしれません。実際に登れるかは、やってみないとわからない部分もある。数学が美しいという感覚は、そこなんじゃないか」

→できるかできないか偏差値的(科学的?)な判断ではなく、直感的なものがきわめて大きいということだろう。

なおこの本の数学とは、試験で点数をとるためのものではない。

宇宙とは何かといった疑問を解決するための手段のひとつとして数学というものを捉えている。

やっぱり植村直己に憧れて山とか冒険とかやってるんですか?

そう問うてくるのってすごく浅くねえ。

もちろん植村直己に憧れる人が多のはたしかだけど。

植村直己だけじゃないから。

医学部に進学した人に、野口英世の伝記を読んだのがきっかけですかっていちいち訊くようなもんだろう。

なんでもかんでも誰でも知ってるような著名人に絡めねえでほしいなッ!!

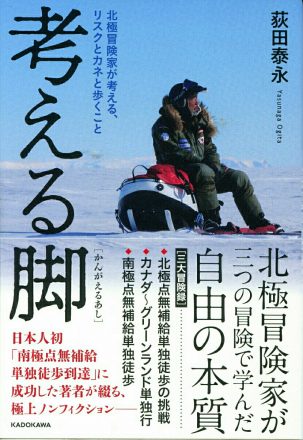

すこし前に読んだ本。

『考える脚 北極冒険家が考える、リスクとカネと歩くこと』(荻田泰永著)

この著者の足跡はいまさら語ることもないけど、ざっと触れてみる。

2000年より北極圏各地を15回(現在進行形を入れたら16回)、9000キロ以上を氷雪の上をソリを引いて歩いている。

2018年、南極点に無補給単独到達。

いまの極地冒険家の第一人者である。

さてこの本だけでなく、この著者の文章に「根拠のない自信」というのが何度か出てくる。

ちなみに根拠のある自信とは、それなりに実績や実力をつけたうえでようやく得られる自信とでも定義すればいいのだろうか。

根拠のある自信とは、よく考えてみればあたりまえっちゃあたりまえだ。

それなりに時間とエネルギーを費やして準備をすれば、それなりの自信は得られる。

根拠のない自信とは、経験も実力もともなわないけれど直感的に自分にはできそうだと思い込むことであろう。

なんとなくイメージしてみると成功した自分がそこにいる。

ところが根拠のない自信は、ときにやっかいでもある。

事情に少しだけ明るい人からのツッコミがしばしば入ったりする。

しかし根拠のない自信は、そんな雑音などスルーしてしまう。

たぶん根拠のない自信にはとてつもないポテンシャルがあるのだろう。

「たいして実力も実績もないくせに、アイツいったい何寝言いっとるんやッ!!」

事情に少しだけ明るい人は、しばしば頭ごなしに叩き潰そうとしたりする。

根拠のない自信を持っている人って、もしかしたら飲んだ席でのみ勇猛果敢にふるまうクソオヤジみてえに典型的な大ホラ吹きなのかもしれない。

でももしかしたら大衆を感動させたり事情に少しだけ明るい輩を脱帽させたりするくらいの大きなことをやってしまうのかもしれない。

じつをいうと自分のなかでも過去に根拠のない自信によって成功したことが何度かあった。