ここ数年、がんばらない登山がことのほかおもしろい。

(もともとあんまりがんばらなかったけれど(笑))

あらゆるものを犠牲にして前へ前へすすむ登山とおなじくらい、がんばらない登山もおもしろい。

でも誰かから価値観を強要されたような登山は、ゆるゆるでもストイックでも評価されなくても高く評価されても、やっぱりおもしろくない。

昨夜、読み終えた本。

3年ぶりの再読。

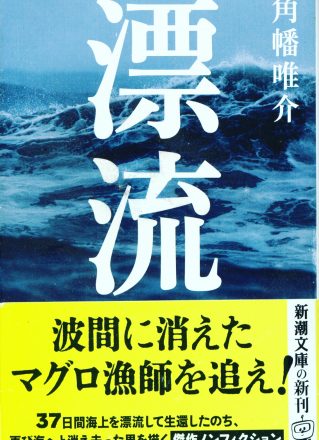

『漂流』(角幡唯介著)

37日間海上を漂流したすえに生還したマグロ漁師を追ったルポ。

ところが奇跡の生還を果たしてから8年後、ふたたび海に出て行方不明になってしまう。

いったいなぜ、己の生命を飲み込もうとした海へふたたび向かったのだろうか。

この著者はこの漂流した漁師の暮らす伊良部島(宮古島の左隣)の佐良浜を取材しながら、その土地の漁師たちの気質と漂流が深く関係していることを浮き彫りにしてゆく。

鷹揚(おうよう)として物事に動じない。後先のことをあまり深く考えずに目の前に起きていることに集中する。あるいは存分に楽しむ。これぞ海の民。

佐良浜の漁師は極限状況に強い。

しかし能天気さは裏を返せば杜撰(ずさん)ともいえる。

過酷な自然状況のなかでの強さは、長所にもなれば短所にもなり、ときに死を呼び起こす。

どこかで聞いたことはないだろうか。

一部のクライマーや冒険家も厳しい雪山に行って重度の凍傷を患ったりクレバスに落ちても奇跡の生還を果たす。手術して長期入院しても、退院するとすぐに山や岩場に向かう。

社会のシステムの外側の懲りない面々、なのだ。

そして強すぎるクライマーや冒険家は概して若くして果てる。

佐良浜の漁師(一部のクライマーや冒険家もふくめて)のような気質もまたひとつの世界観を確立しているのはたしかだ。

ほかに生きる道がないというのもひとつの生き方なのかもしれない。

3月27日(土)に出演したサバイバル登山家・服部文祥さんとのオンライン・トーク「跋山渉水(ばっさんしょうすい)」の一部、これで聞ける。

単独行のはなしから、なぜか本の出版のはなしになってしまった(笑)

会社員で時間がないからってやりたいことやらずに、酒飲んでグチってちんたら過ごす人がいる。

会社員で時間がないからこそ、やりたいことは効率よく集中的にやる人がいる。

無職になって、やりたいことをおもいっきりやって成果を出す人がいる。

無職になって低きへ易きへとひたすら流されて、やっぱり制約がないとと酒飲んでグチる人がいる。

もしかしたらやりたいことをやらずに状況のせいにして酒飲んでグチっているような人たちが、世の中や組織を陰でささえているのかな。

それでもやっぱりやりたいとおもったことはやったほうがいい。

山は逃げないってたしかに一理あるんだけれど、そういっている人ってたいてい若いときから晩年になっても登れそうな簡単な山にしか行っていない。

話が噛み合わない人って、たいてい解答がすでに用意されている(難しくてもゴールが見える)課題に興味を持つ人かもしれない。

だから自分の場合、グレードが体系化されたフリークライミングにもボルダリングにもあまり興味がわかない。

山岳部の人とはまず話が合わない(ほんの極一部は合う)けれど、探検部の人の話を聞いているとしばしばなるほどってうなずく。

本はわりと好きだけれど、膨大な暗記をして体系的に理解してゆく一般的な勉強もどうでもいいとおもってしまう。

解答がわからない(ゴールすら見えてない)課題と格闘すること自体が楽しいのかもしれない。

たまにいったいなんでこんなことやってるんだろうって自身に問ながら前へ前へみたいなのは好きだ。