自然環境云々に関心はないのかともたまに訊かれる。

そもそも自然環境のためを思ったら、登山も冒険も旅もしないほうがいいのかもしれない。

先進国の人たちが日常生活を営んでいるだけで、自然環境には膨大なダメージを与えている。

登山や冒険や旅をするということは、日常生活以上にモノもエネルギーも消費する。

それでも登山や冒険や旅で自然に触れることによって、自然環境というものを頭のなかだけでなく実感としてとらえて考えるきっかけになったりするのはたしかだ。

*

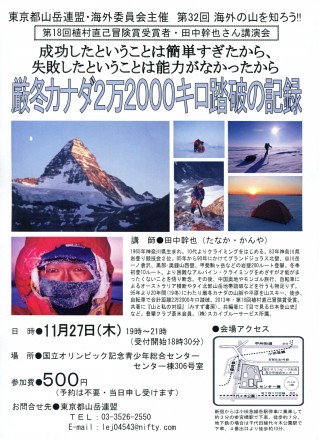

この焚き火の写真は、厳冬カナダ中央平原で撮ったもの。

同じカナダでも国立公園内では、立ち木を切ることは言語道断だし焚き火に関しても大きく制限されている。

このカナダ中央平原では、そのような制限はない。

立ち木を伐り出して焚き火をする。

広大な土地にわずかな人が住んでいるので、自然環境へのストレスが少ない。

先住民たちは暮らすのに必要以上の消費をしない。

なによりも自然環境云々などど頭でっかちなきれいごといってたら、この地ではすぐに凍死してしまう。

旅先の土地の人たちとの交流についてもよく訊かれる。

日ごろから愛想などという表情とはほど遠いほうだ。

たいていの人とは目も合せないのに、いったいどのようなタイミングで人と知り合っていくのか、ともよく訊かれる。

結論から言うと、自分から話しかけることはきわめてすくない。

自分のやっていることを説明するには、日本語でもかなり骨が折れる。

それでも旅行者の少ないエリアでは、めずらしがられるのか頻繁に土地の人から話しかけられる。

誰かに話しかけられても、ぶっきらぼうに突き放すようにしか答えない。

当然相手も怪訝そうな表情になるが、そうしたなかでただひとつ好印象をもたれる会話のやりとりがある。

「ところでどうしてこんなマイナーな場所を旅しているんだ? そもそもどうしてこんな場所を知ってるんだ?」

「まず雄大な自然に魅かれてカナダを選んだんだよ。そのなかでもこのエリアは、手つかずの自然が残されていてたいへん気に入っている。ここで眺める夕日はサイコーだ。もう3冬も訪れているよ」

その土地の魅力を褒めると、ほぼまちがいなくその土地の人はよろこんでくれる。

ぶっきらぼうだった会話が、いつしか大歓迎になってしまったりする。

「寒いからウチにコーヒーでも飲みにこないか? 夕食を食べにこないか?」

それからはもう芋ずる式に知り合いを紹介されてゆく。

あとで知ったことだが、一般的にマイナーなエリアほどその土地を褒めるとひじょうによろこんでもらえるようだ。

トークイベントのお知らせ。

■日時

7月3日(金)19時30分〜

田中幹也さん×熊沢正子さんのトーク 「おっきなぼうけん、ちっちゃなぼうけん」

19:30~ 田中幹也さんトーク

20:30~ 熊沢正子さんトーク

21:30~ お二人のトーク(&質疑応答)

■場所

「お店のようなもの」

神奈川県横浜市南区中村町3-197

参加費500円

※遅刻早退、入退場、持ち込み自由です。

※ビールのようなものは店内でも手に入ります。ぜひぜひ。

※今回は終電まで(朝まではやりませんー)。

■トーク内容

田中幹也さんトーク<厳冬カナダ2万2000キロ踏破&厳冬日本の山旅の記録 ~人間やればできるなんて真っ赤な嘘! そんな寝言をいっとる輩はやれば誰でもできる時点で人生終えている!!~>

ここ数年体調不良でトライした計画は全滅。それ以前も成功率は3割弱。計画が厳しすぎるからなのか、自身に能力がないからなのか。やっぱり最後にものをいうのは地道な努力よりも斬新な発想をふくめた才能なのか。自分にはもはや自殺する以外に選択肢が残されていないのか。そんな自問自答を厳冬カナダと厳冬日本の山とにおりまぜて考えてみたい。

田中幹也(たなか・かんや)

1965年生まれ。10代よりクライミングをはじめる。83年神奈川県岩登り競技会2位。85年から90年にかけてグランドジョラス北壁、谷川岳一ノ倉沢、黒部・奥鐘山西壁などの岩壁を200ルート登攀。冬季初登10ルート。より困難なアルパインクライミングをめざすも才能がまったくないことを悟り断念。以後、水平方向の冒険に転向。95年より20年間(19冬)にわたり厳冬カナダの山脈や平原を山スキー、徒歩、自転車で合計2万2000キロ踏破。2013年・第18回植村直己冒険賞受賞。共著に『山と私の対話』(みすず書房)、共編著に『目で見る日本登山史』(山と渓谷)など。登攀グラブ蒼氷、(株)スカイブルーサービス、サンコンさん軍団所属。http://tanakakanya.com

*

熊沢正子さんトーク

<そ、それが、わたしのぼうけんなのだ!>

「鍛えぬいた冒険マンと、ふつうのわたし。でも、「やりたいことをやる!」という気持ちが共通点かな、と思っています。 私は、2012年5月、テントを担いで秩父三峰から雲取山を経て奥多摩駅まで歩いたのがきっかけで、山旅を重ねるようになりました。テントと寝袋を持って、火器と食料を持って旅をすると、宿に泊まる必要がなくなります。最初はお金の節約のためもありました。でも、宿にしばられないと、旅が自由になるんですね(テントも持たないと、ある意味もっと自由になるんですけど、山だとちょっと不便)。自由だし、空の色とか風の温度とかを直に感じられる。夜空の星や月、東雲の空の移り変わりなど、すごい光景に出合えると、ほんとに病み付きになります。そんなふうにして、山に泊まることを目的に旅を重ねるようになったのでした。しかし、何事も(?)続けていると欲が出てくる。「どうせなら、長いコースを踏破したい!」と思ったとき、自分の体力が不足していることに気が付いてしまったのです。20代で勤めを辞めて自転車長期ツーリングに出た私にとって、「やりたいことをやる!」というのは、ただ自分の意志があれば実現可能なことでした。でも、振り返ってみると、その代償として、いろんな物事を捨ててもきた。「やりたい」気持ちが強かったから、そのことに気づかずにきただけなんでしょう。 今、「やりたいこと」を実現させるためにクリアしなければならない問題がはっきり見えて、「ああ、そうか」と思い至ったのです。「能力的に何も優れたものがない私が、それでもやりたいことをやるためには、自分に実現可能な範囲で、作戦を練らなければならない。たぶん、今までも、無自覚にそうしてきたんだ。そうだ、これが私のぼうけんだったんだ!」と。 自転車日本一周も、今やろうとしている縦走も、体力が普通にある人なら、簡単にできること。ただ、「やりたい」と思わなければ、しないでしょう。わたしは、やりたい。それが、わたしのぼうけん。なんていう話をしようと思います。いえ、もっと実際的な旅のお話にしますけど。」

熊沢正子(くまざわ・まさこ)

1958年生まれ。エッセイスト、編集者。85年〜87年、自転車日本一周。91年〜92年、台湾・ヨーロッパ・韓国自転車旅行。著書に『チャリンコ族はいそがない』『チャリンコ族は丘を越える』共著に『動詞的人生』などがある。アウトドア・旅行雑誌、新聞などで旅行エッセイを連載。90年代半ばからはイザベラ・バード『日本奥地紀行』の検証を自転車・徒歩などで重ねている。

■詳細はこちら。

http://omise.nojukuyaro.net/?cat=4

「厳冬カナダ2万2000キロ踏破の記録」