はじめて漫画を買ったかも(笑)

『アルパインクライマー 単独登攀者・山野井泰史の軌跡』

いきなりフリーソロの墜落シーンではじまる。

(鋸山をフリーソロして8メートル墜落して全身打撲)

でも落ちない人って上手くもならない。

難しくてリスクのあるルート(課題)に挑むから落ちる。

簡単で安全なルート(課題)ばかりやっていてもなかなか落ちない。

ケガが多い=(イコール)無謀だの何も考えてない、って受け止められてしまうけれど。

むしろケガが多い=(イコール)より高きより困難に取り組んだ、って解釈したほうがしっくりくることもあったりする。

ちなみにオイラも高校3年間をふり返ってみると、かんたんなフリーソロや谷川岳一ノ倉沢をひとりで登っていたけれどケガもなければ落ちたこともなかった。

裏を返せば、やればできてしまいそうなルート(課題)しかトライしなかったからであろう。

失敗って、とりわけ大失敗ってネガティブなイメージで捉えられてしまうけれど、もっと建設的に考えてもいいとおもう。

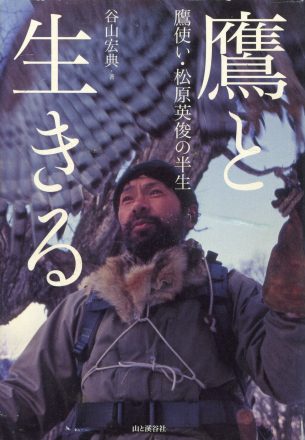

昨夜読んだ本。

『鷹と生きる 鷹使い・松原英俊の半生』(谷山宏典著)

・ほんとうに好きなことに出会えた人って、モチベーションや競争心の概念がうすい。やみくもに技を高めるのが目的ではなく、ただ鷹と狩りをするのが目的なのだから。

・ほんとうに好きなことに出会えた人って、まわりがたいへんでついていけなくなって離れてゆく人もけっこういる。いっぽうで後押ししてくれる人もあらわれる。

自分には鷹狩り以外にやりたいことはほとんどない。

昨夜一気に読んでしまった。

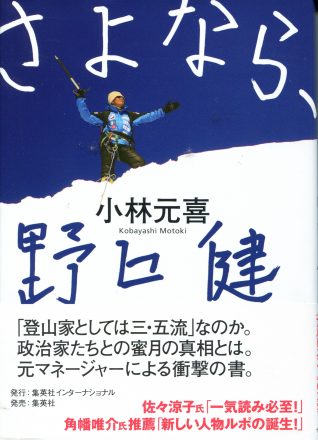

『さよなら、野口健』(小林元喜著)

元マネージャーによる人物ルポ。

登攀技術が3.5流というのは、あながちちがっていない。

でも実行力は超一流ではないか。

クライマーや職人気質の人って若いときにのめり込んでそれなりに成果を出すものの、残りの人生は過去にふんぞり返ってしまったり腑抜け状態で過ごすケースをしばしば見かける。

野口健は、ひとつが終れば次へ。

ちょっとくらいピントがずれていようが自身の思い描いたイメージを実現に向けて実践する。

「やりたい」と「やる」は違う。

七大陸最高峰世界最年少登頂(1999年の時点で)→清掃登山など社会活動、政治活動。

その人なりにふさわしい道を歩いている。

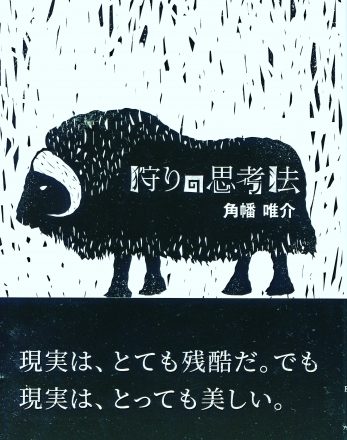

先々週読んだ本。

『狩りの思考法』(角幡唯介著)

グリーンランド北部の村に暮らす狩猟民に「明日は狩りにいくのですか?」「天気どうっすかねえ?」と訊いても、たいていぶっきらぼうにナルホイヤ(わからんなぁ)と返ってくる。

コミュニケーションに関心がないのとはちがう。

計画性がなく、だらけているのともぜんぜんちがう。

たとえば日本の雪山でも翌日の天候を正確に見きわめるのはことのほか難しい。

むしろ雪山の熟練者ほど、過去のデータをもとに予測したところでその日その時になってみないとなんともいえないことを痛感する。

何かをやるにさいして計画はもちろん必要だが、ときに計画などにとらわれず目の前で起きていることでその都度判断したほうがかえって合理的だったりする。

この本はグリーンランド北部の村に暮らす狩猟民の思考を分析したもの。

そもそも計画って、いったい何のために立てるのだろう。

もしかしたら事前予測というものに必要以上に縛られ過ぎていないだろうか。

昨夜ひさびさに読み返した本。

『山本美香という生き方』(山本美香、日本テレビ編)

まず山本美香とは、、

イラク戦争など世界の紛争地を取材したジャーナリスト。2012年シリア取材中に銃撃戦で殺害される。享年45。

2013年3月、山本美香の著書を集中的に読んだ。

ちょうど冬のカナダの旅で酷い顔面凍傷で片目がかんぜんに見えなくなって帰国した直後だった。

冒険の最中にほんとうに行き詰まったらどうすべきなのか。さいごのさいごまで諦めずに生ききるべきなのか。助かる見込みがうすければ潔く自死をえらぶべきなのか。

SNSでシリアスな文を綴ったら予想どおり批判的な意見が寄せられた。

とりわけバックパッカー、自転車、バイク旅などの人たち(ぜんぶがぜんぶじゃないけれど)の意識の低さや型にハマり過ぎた考え方には辟易させられた。

チャレンジを標榜する彼らにとって、リスクとはいったい何を意味したのであろう。

そんなとき偶然出会ったのが山本美香の著書。

・仲間が撃たれたらどうするか。そのときそのとき、自分の判断でやればいい。撮りたければ撮ればいい。助けたければ助ければいい。どっちが正解かってことはない。

・なぜ目の前に人が倒れていて、助けないんだ。撮り続けるあなたは間違っている。そういうくだらないことを言う人は現場を知らない。怖い思いをしたこともない。