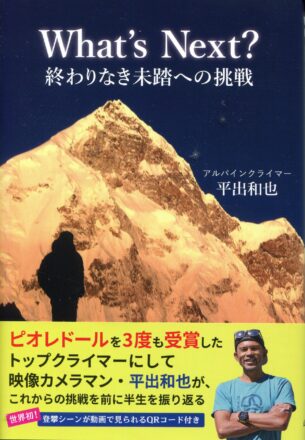

昨夜読んだ本。

『What’s Next? 終わりなき未踏への挑戦』(平出和也著)

二十歳そこそこで山をはじめるやいなやヒマラヤ8000メートル峰に無酸素登頂。そして山頂からスキー滑降に成功。

平出和也はもともと大学陸上部の競歩選手。のみならず幼少のころよりスキーや剣道などスポーツで活躍するアスリート。

大学の途中で陸上部から山岳部へ。

より高きより困難な山を効率良くめざすなら、山岳部以外の体育会系の部でしっかり基礎体力をつけてからのち山岳部に入部がベターなのかもしれない。

飲んで山の話をしているだけでは体力はつかない。

登りたい山がたくさんある人は、やはり効率良くやったほうがいい。

体力は有限。いずれピークをむかえてあとは落ちるだけ。

大学山岳部のあとは地図の空白部から未踏ルートをさがし出し、堰を切ったように毎年のようにヒマラヤの壁を登る。

自分の価値観に沿った山やルートをさがすには、ネットよりも紙の地図や資料ではないか。そして現地に赴く。

情報収集は手間隙惜しんだらダメ。効率良くやろうとするのはさらにダメ。

課題さがしは、一般的な受け身型の努力とは異なる。

先天的な嗅覚みたいなもの。好奇心と根気と。

誰から勧められるわけでもなく気がついたら神田の神保町の書店で資料とにらめっこしているような。

「テクニックだけをとっていえば、私以上に登れる人は日本でも世界でもたくさんいるだろう。しかし目標になる課題を見つけるセンスがなければ、そのテクニックを発揮することはできない。」(本文より)

アスリートと探検部的な要素という組み合わせが、ヒマラヤにおける一連の初登攀に繋がったのではないだろうか。

昨夜読んだ本。

『酔いどれクライマー永田東一郎物語 80年代 ある東大生の輝き』(藤原章生著)

80年代、大学山岳部は低迷していた。

一部の先鋭クライマーをのぞけば登山界に元気がなかった。

当時の大学山岳部は、登れて頭がよくて性格がよくても1年生は奴隷。まったく登れなくて頭がめっちゃ悪くて性格クソでも4年生になれば神、という体育会系的年功序列が根強く残っていた。

ガチガチ。

時代が進んでも新しい技術を導入しようという気風はない。

そうしたなかで東大スキー山岳部は、1984年にカラコルムのK7(6934m)の初登攀に成功する。

どこから眺めても急峻なこの山は、世界的にも難しい登攀。

そのときの隊長が永田東一郎、当時7年生。

なぜ東大スキー山岳部は秀でていたのか。

東大生は頭が良いから何をやってもできる。

たしかにそうだ。

でも頭が良くて岩登りが上手くてリーダーシップがある人は、学歴に関係なくいる。

K7に至るまでの活動の軌跡をみると、新しい技術を積極的に取り入れた山行を行っている。

風通しがよかったのではないか。

永田東一郎は、頭の中のアイデアを形にすることに長けていた。

先鋭クライマーならしばしばやっている膨大な資料の読みこみを苦にしない。

当時の大学山岳部としては和気藹々。

これらの要素がうまく噛み合って、計画段階で周囲からの「まあ登れんやろ」を成功へと覆した。

さて本業(?)の東大工学部建築学科を8年で卒業。

登山はスパッとやめて、つぎなる建築の世界でも開花してゆくのか。

頭の中のアイデアを形にするが得意なら、建築こそ我が世界。

ところがそうはうまくいかなかった。

建築事務所を何度か転職した挙げ句、離婚、酒の飲み過ぎで身体を壊して入院、、

斬新なスタイルでの登攀成功と実社会でうまくいかないは裏表一帯。

昭和の登れるクライマーあるある。

永田東一郎は、子どものころから一貫してやんちゃ。

組織も社会も「斬新なアイデア求む」や「失敗を恐れるな」なんていいながら、「不可能視されるからこそやってみる」や「誰もやらないからこそやってみよう」にはいつも臆病だ。

もし仮に永田東一郎が会社で順調に出世して円満な家庭を築けるような人だったとしたら、おそらくK7のような知名度は低いけれど難しい玄人好みの山には目をつけなかったのではないだろうか。

今週読んだ本。

『天路の旅人』(沢木耕太郎著)

戦中戦後にかけて8年間、内モンゴル~青海省~チベット~インドを密偵と巡礼をした西川一三を追ったルポ。

自由な人だなぁ、って思った。

密偵や巡礼が、ではない。

日本に帰国して数年かけて『秘境西域八年の潜行』を書き終えると、いつまでも「チベットの西川です」などと引きずらず、あとは晩年まで東北の盛岡で化粧品店の店主としてコツコツと働くという道をたどる。

自由とはフリーランスやアウトローや流浪の旅人になるだけではない。

必要以上に過去の業績にとらわれることなく、どの方向にもすすめることこそが自由だともいえる。

この本を読むとわかるけれど、この主人公の西川一三は表舞台よりもむしろ地味に暮らすほうが居心地が良かったのではないだろうか。

せっかくあれだけのことを成し遂げたのだからもっと社会に還元したいもっと有名にならないともったいない、といった欲はときに枷(かせ)にもなり得る。

風雪の津軽のテントのなかで読んだ本。

『春に散る 』(沢木耕太郎著)

ボクシングには縁がないどころか、ボクシングをテーマにした本を手にするのもはじめて。

それでも上下巻900頁余を一気に読んだ。

ストイックなボクサーの生きざまを描いた小説。

試合で殴られまくり、失明の危惧にさらされながらも、前へ前へ。

いったいなぜ、そこまで。

光を失う恐怖はないのか。

そもそも何をめざしているのだろう。

世界チャンピオン獲得といった名声ではなく、内面的な世界を模索しているのか。

でも、見えなくなってもいいんです。この眼は、あの試合で、見たいものを見ましたから。

もしかしたら何かを失ってみじめに見えるようでいて、じつは何かを獲得して静かに満たされているのかもしれない。

完全燃焼という言葉は、すがすがしい。そして、おそろしくもある。

昨夜読んだ本。

『人はどう死ぬのか』(久坂部羊著)

数々の人たちの最期を見届けてきた医師が綴ったもの。

死ぬかと思ったという体験は何度でもできるけれど死際というのは一度しか体験できない。

死際こそ、たくさんの気づきがあるのではないか。

その人の初見における度胸が試されるのかもしれない。

自分は天才などともてはやされたけれどただ他人より多く練習しただけで特別なニンゲンではなかった、などあらゆる現実との対峙。

死際こそ人生の集大成かもしれない。

苦しみたくないと思っている人ほど苦しむ。

昨夜、一気に読んだ本。

『太平洋漂流実験』(斉藤実著)

ひさびさに強烈な読後感。

自分が山や旅に出てリスクと対峙することに対して、訊かれてもっとも不快な言葉にどうしてそこまでするのかというのがある。

それでも、、

この著者はゴムボートによる漂流実験で台風に遭遇して生と死の分岐点からギリギリ生還しながらも、どうしてふたたび海に向かうのだろうか。

きっとその人の行動のなかには、それまでの人生のなかで出会った人やできごとを通して生まれた疑問や違和感などすべてが凝縮されている。

「いっそ、わが手で命をちぢめ、苦しみから早く解放された方がいい。私はシーナイフをノドもとにおしあてた」