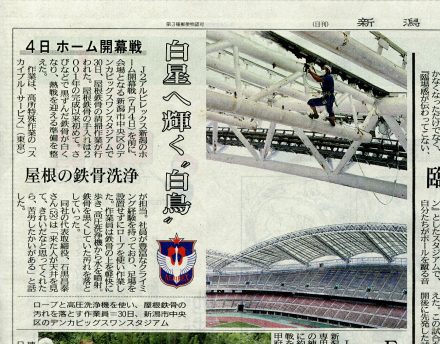

7月1日(水)の「新潟日報」朝刊に、新潟市のスタジアム、ビッグスワンでの作業風景が掲載された。

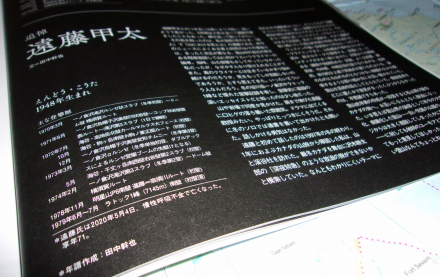

遠藤甲太の追悼文を書いた。

(じつはこのGW中に亡くなった)

どんな人なのか。

70年代の冬の谷川岳一ノ倉沢のルンゼ登攀、頸城・海谷山塊のルート開拓、ラトック1峰初登攀、登攀史研究執筆、そして近年はヤマケイ本誌の読者紀行の選考、、、

といったことはすくなくとも自分にとってはどうでもいい。

まず山や登攀の好みが似ていた。

2、3年で結果の出る記録よりも、何をめざしているのかすらわからないような、行動者自身が迷いながらも前へ前へみたいな一行で表現できないような山や登攀。

自分が冬のカナダの旅に通いはじめたころ、自然条件の厳しいフィールドを舞台に沢木耕太郎の『深夜特急』のような放浪の旅ができないか模索していた。

関心を示す人が皆無だったなかで、遠藤甲太は「いいですねぇ」と興味津々だった。

そもそもなぜ生きるのかすら明確に答えられないのに、目標だのゴールだの軽すぎる、みたいな話をよくした。

何もわかっちゃいないヘタレから自殺志願者といわれようが、真摯に取り組むからには死をも受け入れる必要がある。

いっぽうで堕落にも似たぐうたらな旅も大好き。

その振り幅のひろさがおもしろい。

そうした会話がごくしぜんにできる人だった。

◇

詳細は、

https://www.yamakei.co.jp/products/2820906270.html

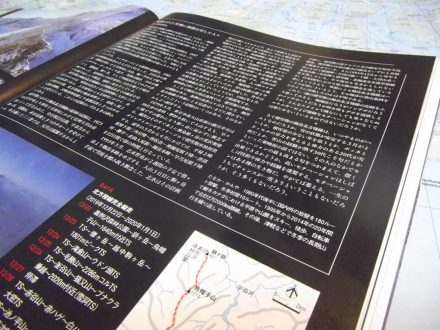

冬の剱岳北方稜線の登攀史をすこし書いた。

「ROCK & SNOW」(87号)

埋もれはじめている登攀史がたくさんあるけれど、なんらかの機会に小出しでもいいからすこしずつ紹介していきたい。

いつの時代も目立つ記録と内容の濃い記録とのあいだには深い溝がみられる。

書評を書いたよ。

『アート・オブ・フリーダム』(恩田真砂美・訳)

ヴォイテク・クルティカといえば、おそらくどんな先鋭クライマーにとっても雲の上の存在である。

じゃあ、一般的な登山者が読んだところでぜんぜん参考にならねえじゃん。

ところがクルティカは哲学者でもある。

この本にはハードな登山やクライミングに縁がうすい人たちにとっても、人生訓になるようなコトバがたくさん散りばめられている。

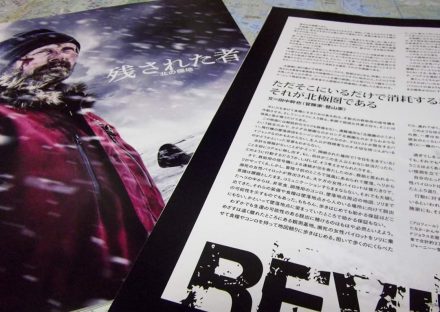

映画評を書いた。

『残された者 ―北の極地―』

いわゆる遭難もの。

映画はぜんぜん観ないし、映画のことはさっぱりわからない。

映画評も読んだことがない。

でも長期間にわたって隔絶された場所を歩いたことは何度もある。

通信機器を持たずに隔絶された場所で、骨折したり酷い凍傷は何度もある。

自分がほんとうに追いつめられたとき、どう対処すればいいのか。

どうにもならなくなったときに最後のさいごは、潔く自死するしかないのだろうか。

理不尽の集合帯のような状況下で、果たして正解を見いだすことができるのだろうか。

そもそも正解など存在するのだろうか。

今回の映画評を通してこれまで頭のなかでもやもやしていたことが、いろいろと整理できた気がする。

11月8日金曜日に公開。

http://www.arctic-movie.jp/