きのう読んだ本。

『黒部の山賊』(伊藤正一著)

終戦直後に北アルプスの黒部源流の三俣山荘にたむろしていた四人の猟師のはなし。

彼らの卓越した技能には驚かされる。

昔の猟師の体力、とりわけ脚力に関してはさまざまな書物や資料で確認されている。

昨今の自称・山のベテランが数日費やすところを軽く1日で駆け抜ける。

それよりも終戦直後の乏しい情報量と乏しい装備であれだけの日数を険しい山に入っていて、大きな事故に見舞われていない。

いわゆる下界というか都市部に暮らす人たちよりも桁違いに膨大な知識や法則、知恵が猟師たちの頭には詰まっているのではないだろうか。

あくまでも推測に過ぎないけれど、体力だけでは理不尽の集合帯ともいえる自然の猛威のなかで生きのびることはむずかしいとおもう。

ちなみにこのあたりはこれまでに何度も訪れているけれど、この本を読んだあとに再訪したらおそらくこれまでとはちがった光景が見えてきそうだ。

ボクシングでチャンピョンになりたいとかラグビーで優勝したいというのはわかる。

ボクシング協会とかラグビー協会とかでやたら高い地位に執着するというのはあまりよくわからない。

でも登山界でも冒険界でも、実力も実績もしょぼいのに権力志向の強い人はいる。

そういうのがウザいから組織的なところとはなるべく距離を置くようにしている。

自分はいったい何をやるためにこの人たちと関わりをもっているのだろうか。

たまにそう考えてみたい。

◆

『怖い人 平凡な人ほど他人を蹴落とし、のし上がる』(片田珠美著)を読んでそんなことを思った。

「実力のない凡人が自己保身のために他人を蹴落とすことはよくある」

昨夜読んだ本。

『世にも美しき数学者たちの日常』(二宮敦人著)

気鋭の数学者たちにインタビューしたもの。

オイラは数学のことなどさっぱりわからんけど、それでもなんだか言わんとすることがわかりそうな気がした。

読みはじめたら予想どおり。

すくなくとも山小屋とかで会う自称・山のベテランさんや旅先のゲストハウスとかで見かける自称・旅のツワモノたちよりも、この本に登場する数学者たちのほうが遥かに話が通じそうだ。

彼らの数学を自分のやっている山や旅に置き換えてみると、なぜかピタリと意味が通じてしまった。

「数学は何かのために作ったわけじゃないですよ。心の赴くままにやったものなんです」

→気がついたらやっていた。なぜ?に対する理由なんて後付けにすぎないのだろう。

「おそらくですね、数学の定理を作るって、努力したからできるものじゃないんです。天性のものだと思います」

→死にもの狂いで努力しただけでは不十分。なおかつ直感や閃きといった嗅覚のようなものがないと大成しない。ときには才能のない自分という現実をも受け入れていかざるを得ないシビアな世界ということだろう。

「山を見た時、あ、これなら登れるなとピンとくる。そういう感覚と同じかもしれません。実際に登れるかは、やってみないとわからない部分もある。数学が美しいという感覚は、そこなんじゃないか」

→できるかできないか偏差値的(科学的?)な判断ではなく、直感的なものがきわめて大きいということだろう。

なおこの本の数学とは、試験で点数をとるためのものではない。

宇宙とは何かといった疑問を解決するための手段のひとつとして数学というものを捉えている。

すこし前に読んだ本。

『考える脚 北極冒険家が考える、リスクとカネと歩くこと』(荻田泰永著)

この著者の足跡はいまさら語ることもないけど、ざっと触れてみる。

2000年より北極圏各地を15回(現在進行形を入れたら16回)、9000キロ以上を氷雪の上をソリを引いて歩いている。

2018年、南極点に無補給単独到達。

いまの極地冒険家の第一人者である。

さてこの本だけでなく、この著者の文章に「根拠のない自信」というのが何度か出てくる。

ちなみに根拠のある自信とは、それなりに実績や実力をつけたうえでようやく得られる自信とでも定義すればいいのだろうか。

根拠のある自信とは、よく考えてみればあたりまえっちゃあたりまえだ。

それなりに時間とエネルギーを費やして準備をすれば、それなりの自信は得られる。

根拠のない自信とは、経験も実力もともなわないけれど直感的に自分にはできそうだと思い込むことであろう。

なんとなくイメージしてみると成功した自分がそこにいる。

ところが根拠のない自信は、ときにやっかいでもある。

事情に少しだけ明るい人からのツッコミがしばしば入ったりする。

しかし根拠のない自信は、そんな雑音などスルーしてしまう。

たぶん根拠のない自信にはとてつもないポテンシャルがあるのだろう。

「たいして実力も実績もないくせに、アイツいったい何寝言いっとるんやッ!!」

事情に少しだけ明るい人は、しばしば頭ごなしに叩き潰そうとしたりする。

根拠のない自信を持っている人って、もしかしたら飲んだ席でのみ勇猛果敢にふるまうクソオヤジみてえに典型的な大ホラ吹きなのかもしれない。

でももしかしたら大衆を感動させたり事情に少しだけ明るい輩を脱帽させたりするくらいの大きなことをやってしまうのかもしれない。

じつをいうと自分のなかでも過去に根拠のない自信によって成功したことが何度かあった。

すこし前に読んだ本。

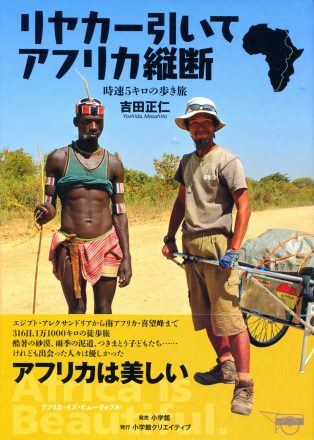

『リヤカー引いてアフリカ縦断』(吉田正仁著)

たとえばどこでもいいから国道を1日40キロ歩いてみる。

できれば真夏日とかを選んでやってみる。

おそらく何割かの人は歩きはじめてすぐにギブアップするだろうし、何割かの人は歩けてもそれだけでお腹いっぱいになるだろう。

翌日もまたおなじことをやろうという体力と気力が残っている人はきわめて少ないだろう。

そんなふうにイメージしてみるとこの本の旅の厳しさがつかめる。

エジプト、スーダン、エチオピア、ケニア、ウガンダ、タンザニア、ザンビア、ジンバブエ・ボツワナ、南アフリカ。

アフリカ大陸を北から南へ歩いて縦断。

所要316日、距離1万1000キロ。

気温プラス50度、暑さよりも鬱陶しくつきまとう現地の人、そして強盗。

旅は艱難辛苦の連続たけれど、文章は思いのほかあっさりしている。

水平の旅の紀行にありがちなやたら興奮しすぎているシーンがさしてない。

なんでやねん。

必要以上に他者に認めてもらいたいという欲求がないからないのかもしれない。

この著者は自分らしい旅を淡々とつづけてゆく。

だから旅の終わり方もあっさりしている。

ひとつが終ってもすぐに次が見えてくる人は必然的にそうなるのかもしれない。

ひたすら目指してきた喜望峰は、辿り着いた瞬間に目的地から通過点へと変わっていった。