一昨日読み終えた本。

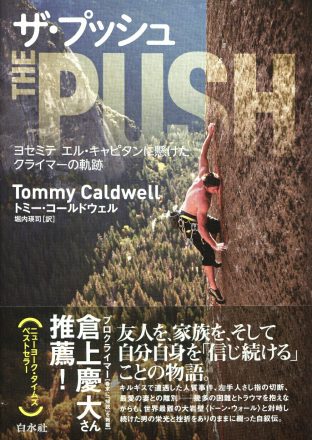

『ザ・プッシュ ヨセミテ エル・キャピタンに懸けたクライマーの軌跡』(トミー・コードウェル著、堀内瑛司・訳)

高差1000メートルちかい、傾斜が強く、ホールドがほとんどないエル・キャピタンのルート――ドーン・ウォール――をオールフリーで登ったクライマーの自伝。

エル・キャピタンだのドーン・ウォールだのオールフリーだのいうても、一部のクライマーを除けばやはりピンとこないだろう。

強いて噛み砕いて例えるなら、世界で数指に入る宮大工の職人技とでもいったらいいのだろうか。

度を過ぎたスゴさは、一般大衆にとってかえってぼやけてしまう。

まあ一般大衆がピンとくるのは、ほどほどにスゴいとこまでともいえる(笑)

この本のあらすじも解説も感想もすでに何人かのクライマーがSNSに載せているし、山岳雑誌にもすばらしい書評が掲載されとるから、ここでは割愛する。

先週くらいに読み終えた本。

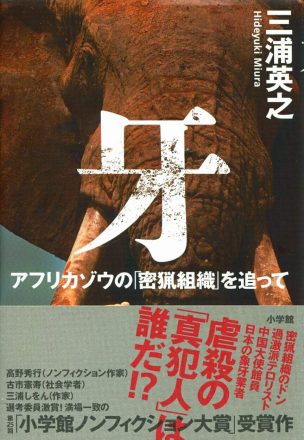

『牙 アフリカゾウの「密猟組織」を追って』(三浦英之著)

アフリカゾウが絶滅に追い込まれている。

そう聞いてもたいていの人たちは、日本から遠いアフリカのできごとじゃないかと聞き流すだろう。

自分でも、関係ねえ、動物学者が対処すればいい、くらいにしか思わなかった。

この本は、アフリカゾウの密猟とその背景を追ったルポ。

密猟の目的は、象牙だ。

アフリカでは金さえ積めば罪は罪でなくなる。

輸出には中国人マフィアが絡んでいる。

このあたりまではなんとなく予測がついた。

読みすすめるうちにわかったのは、日本が象牙の消費国だということ。

日本に暮らしていてアフリカゾウなんて無縁でも、象牙の印鑑といえば誰もが比較的身近なものだろう。

そもそも日本が象牙の印鑑を高級品としてもてはやさなければ、中国人マフィアもビジネスにはならないし、アフリカゾウもここまで激減することもなかった。

という話である。

そんなの遠く離れた場所で起きてることじゃないか。そんなことより足元をちゃんと見ろよ。

そうよく言われたりする。

遠く離れた場所でのできごとだと思い込んでいてじつは自分でもその問題に加担しとるのに気づいてないだけだったことが、もしかしたらほかにもたくさんあるのかもしれない。

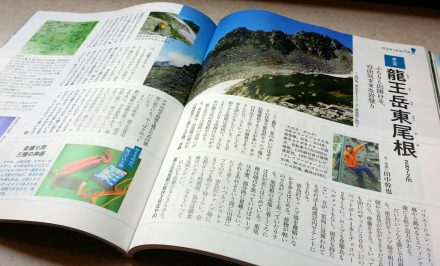

記事を書いた。

「ひとりで歩く山7選」

包容力にも似た山のやさしさとつねに死のリスクを内包している山のシビアさ。

そうした山への思いを立山周辺に点在するボルダー散策に絡めて書いてみたよ。

↑なんだかよくわからないでしょ(笑)

◆

詳細はこちら。

↓クリックすれば読めちゃう(笑)

https://www.gakujin.jp/menu105/

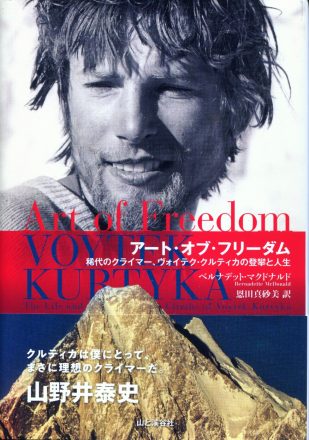

『アート・オブ・フリーダム 稀代のクライマー、ヴォイテク・クルティカの登攀と人生』(恩田真砂美・訳)

クルティカといえば、、、

チャンガバン南壁、ダウラギリ東壁、ガッシャブルム4峰西壁、トランゴ・タワー東壁、チョ・オユー南西壁、シシャパンマ南西壁、フリークライミング5.13のフリーソロ、、、

数々の世界最難ともいえる登攀を成功させていながらも、こんな言葉を残している。

「実は自分は弱かったのです」(1995年ナンガ・パルバットのマゼノ・リッジの試登にて)

いったいどれだけ高い意識やねん。

ほかの登山者やクライマーはどうなっちまうんやねん。

クルティカの行為は登山というよりも哲学といったほうがしっくりくる。

たとえ誰からも称賛されなくても、自身の哲学にもとづいて「苦しみの芸術」を追求する。

クルティカの軌跡をみると「完成」という言葉すら陳腐におもえてくる。

ところでクルティカとは対極の大衆を意識した伝えることを前提にした登山や冒険には価値がないのだろうか。

そんなことはない。

そもそもクルティカの求道者的な行為と大衆を意識した伝えることを前提にした登山や冒険とでは役割がまるでちがう。

物理学を例にするならば、研究に没頭する学者と人気の予備校講師みたいなもの。

ともに必要とする人たちがいる。

だいたい世の中がクルティカみたいな人ばかりになってしまったら社会が成り立たなくなるぜよ(笑)

誰もがクルティカのような高貴な登攀をめざす必要もないし、めざしたところでその人が納得できる登攀や人生が送れるとも思えない。

どんな道にすすむにしても周りがなんて言おうが事情に通じている人がなんて言おうが頭脳明晰な人がなんて言おうが、自分を貫けばいい。

クルティカの生きざまを通してそんなことをおもった。

昨夜読んだ本。

『日本軍兵士 ――アジア・太平洋戦争の現実』(吉田裕著)

敗戦直前における最前線での兵士の目線で語ったもの。

いわゆる現場の生の声だ。

ハッキリ言ってこれじゃあ戦に勝てっこねえよッ!!

そう毒づきたくなる。

誤解されるといけないけど、戦争の是非を言ってるのではない。

あまりにも戦果に乏しいのに、やり方を改善しないでつづける。

趣味じゃあるまいし、戦争にはやりきった感など不要。

戦争は勝ってなんぼや。

にもかかわらず軍の上層部は日露戦争における勝利の余韻をあいかわらず引きずっているのか、精神主義一辺倒で時代の変化をぜんぜん頭に入れていない。

補給が経たれても根性で突き進め、武器がしょぼくても根性で突き進め、弾がなくても根性で突き進め。

竹槍でB29が堕とせたら人生苦労しない。

上層部の精神主義の皺寄せを受けた多くの兵士たちが無駄死を強いられた、ということがこの本にはたくさんのデータ(数値)で書かれている。

くり返すけれど、あくまでも戦争を肯定しているのではない。

◆

成功体験に乏しい人がたまたまうまくいくと、そのやり方に固執しはじめる。

つぎにやるときもまわりの状況の変化も何も考慮にいれなくなる。

というのはどこにでもある話だ。

自分が若いころ(昭和の終わりころ)の大学山岳部やワンダーフォーゲル部や山岳会も似ていた。

(もちろんそうでないところもあったけどそれはきわめて少数)

やみくもに反復練習すれば夢はかなうみたいな。

でも実態は大多数が、荷物は担げない、ラッセルは遅い、岩は登れない、生活技術は拙い、状況判断は甘い。

はたから見ていていつも無駄な努力だって辟易していた。

基本をくり返しても実践にはならない。

そのことをリーダー層に指摘すると、目くじらを立ててしまう。

思考停止に陥るってオトロシイ。

きっといまでもどこかでおなじことがくり返されているのだろう。

もしかしたら自分でも同様の過ちを犯しているのかもしれない。

それじゃあうまくいきっこないという声はいつも黙殺されるし、自分でも黙殺してしまう。

昨夜読んだ本。

『トムラウシ山遭難はなぜ起きたのか』(羽根田治、飯田肇、金田正樹、山本正嘉著)

2009年夏に北海道の大雪山系のトムラウシ山で起きた夏山登山史上最悪の遭難事故。

18人グループのうち8人が死亡。

ツアー登山の実態というか背景を見ると、起こるべくして起きたともいえる。

山のことまるでわかっちょらんツアー会社、山のことまるでわかっちょらんツアー会社の管理職クソ・オヤジ、山は好きだけど山の実力も経験もほとんどないチンチクリン系クソ・ガイド、想定内のことは完璧にこなすけど想定外の事態に遭遇するとパニクって捨て駒にも使えないチンコ野郎系クソ・ガイド。

状況を分析するとハッキリ言って先鋭クライマーのフリーソロや極地冒険のソロより格段に死ぬ確率は高い。

この事故が起きる前からツアー登山のリスクに関しては、しょっちゅう話題になっていた。

でも中途ハンパな経験者やちっぽけな成功体験をもつ者ほど、頭コチコチで他者の意見をなかなか受け入れない。

この事故で亡くなった登山者やまわりの人にこんなこと言ったら失礼きわまりないけれど、もしこの事故が起きなければツアー会社もガイドも爆走してさらに大きな遭難事故が起きていたと言えなくもない。

敗れて目ざめる。