きょう読み終えた本。

『国宝 下』(吉田修一著)

(どんなストーリーかはネットでいくらでもでてくるから略)

さいごは感動した。

物語としての感動はもちろんだけれど、この本の主人公である歌舞伎俳優の芸における超克した世界観に感動した。

もしかしたらこの歌舞伎俳優なら、オイラの十数年前に厳冬カナダ中央平原で酷い顔面凍傷の余波で一時期に目が見えなくなる直前の、一歩踏み込めたような解き放たれたようなあの感覚を話したら通じそうな気がする。

今週読んだ本。

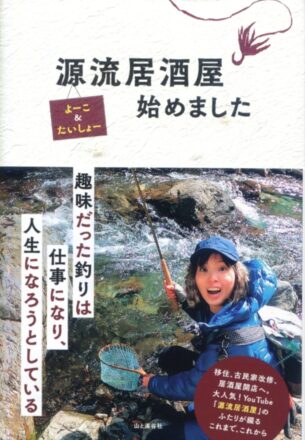

『源流居酒屋始めました』(よーこ&たいしょー著)

山奥の限界集落に大きな古民家を買って自分らおよび仲間とリノベーションして開店する話。

さて田舎暮らしと聞いてすぐに思い浮かぶのは残念ながらネガティブなイメージだ。

旅人として訪れて自然にも土地の人にも魅せられて移住してみたら、冬は雪かきに疲労困憊しコミュニティでは密な人間関係に辟易する。

理想と現実のギャップ。

ところがこの本にはそうした苦労があまり出てこない。

(けっして楽したという意味ではない)

リノベーションしていたらしぜんと協力してくれる仲間があわられて土地の人たちとも仲良くやっている。

なぜ?

この先はあくまでも推測。

もしかしたら、移住前はふつうに組織の一員としてやってきた人のほうが田舎暮らしには向いているのではないか。

人付き合いはしっかりできるし、いろいろ我慢もしてきている。

行動力とアイデアはずば抜けているけれど自由奔放に生きてきた人って、一部から高く評価されるものの合わない人も多い。

バイタリティ溢れ過ぎる人って物事の好き嫌いが激しいから、気にくわないとすぐ言動に出ちゃう。

この本の著者は前者(とおもわれる)。

ちいさなコミュニティでは突出より調和。

今週は偶然べつの人から田舎暮らしのグチを聞かされて、ついそんなふうにおもった。

なおこの本は田舎暮らしの向き不向きといった堅苦しい話じゃない。釣り、狩猟、料理などのびのびとした楽しい話が満載だよ。

きのう読んだ本。

『僕はやっぱり山と人が好き 沢野ひとし対談集』

1980年代半ば戸田直樹、遠藤甲太、大内尚樹、大蔵喜福、江本嘉伸など18人との対談。

80年代半ばといえば、フリークライミングが急速にひろまりはじめた。クライミング雑誌では小川山や城ヶ崎で高難度のフリークライミングが頻繁に登場する。フリークライミングの先行きは明るかった。

一方、80年代半ばまでにエベレストもK2も無酸素登頂される。国内において最大級の奥鐘山西壁でも難ルートが冬季初登される。谷川岳一ノ倉沢衝立岩がフリー化された。アルパインクライミングにおいて大きな課題は一段落する。

60年代70年代にバリバリ活躍していた大学山岳部も社会人山岳会も急速に衰退、低迷がはじまった。

(もちろんごく一部の山岳部や山岳会は精力的に活動していたけれど、あくまでごく一部)

山岳会が元気になるのは飲み会のときくらい。

挑戦だけでなくより楽しさを追求する登山へと移行してゆく。

自分の好みの山もしくは山行スタイルを持ち合わせていない人は、ブーム(話題性?)が落ち着いたとたん路頭に迷ってしまう。

そうした時代において自分の山を見失わず、ユニークな登山や先鋭的な登攀を実践している人たちのはなしである。

昨夜読み終えた本。

『国宝 上』(吉田修一著)

表紙のごとくふたりの歌舞伎俳優のはなし。

(どんなストーリーかはネットでいくらでもでてくるから省略)

はなしが突然飛ぶ。

たとえば冒険の世界では表現力(動画、写真、文章)なのか実力(企画力、精神力、技術、体力)なのかとよくいわれる。

どうしても話上手が目立つ。

冒険は、スポーツのように難度の具体化(数値化)は難しい。

その分野に精通しているといわれる人でも難度をうまく掴めないことが多々ある。

歌舞伎もまた専門家でも評価が難しいのではないか。

血筋(世襲)なのか実力(演技力)なのか。

(もちろん血筋には一般的大衆には想像のつかない縛りも背負っているものも大きいだろう)

そして歌舞伎俳優のふたりの主役がどん底から這いあがろうとするところで、この本の上が終わる。

歌舞伎どころか演劇ですらまったく関心のない自分だけれど、気がついたらのめり込んでいた。

歌舞伎もまた混沌とした世界を試行錯誤しながら夢を求めてすすんでいるのかもしれない。

トークイベントのお知らせ。

長期間&長距離 登山家列伝 #1

『2人の還暦 田中幹也と志水哲也』

〜俺たち生き残りか、死に損ないか〜

二人は高校時代、鷹取山のゲレンデで出会い共に登った同い年。10代後半から30歳前後まで登山に集中したのち、田中は水平方向の冒険に、志水は風景写真の表現に向かって行く。

田中は2013年植村直己冒険賞を受賞し有名になったが、期待され自身の冒険ができなくなったと言う。志水は黒部に憧れ移り住んで活動した26年間が、成功だったか失敗だったか何だったろうかと考えながら生きていると言う。

今年還暦を迎えた二人だが、勝ち取ったものが何かわからないと言う。居場所を求め彷徨っているのではないだろうか。

この国の歩んできた登山の系譜、移り変わりを自身の人生を振り返りながら、戦後に「長期間」「長距離」を目指した特筆すべき登山家冒険家にスポットを当て、その人の特色、目指したものは何だったのか考える。和田城志、細貝栄、竹中昇、栗秋正寿、深谷明、溝江朝臣を紹介する全7回シリーズ。

「どんな優れた表現も砂漠に付けられた足跡以上ではない」誰の言葉だっただろうか? (志水)

●日時

10月1日(水)19:00〜21:00

●会場

The Tribe

東京都千代田区神田小川町2-6-3

東英小川町ビル 地下B1

●定員

先着40名

●参加費

無料

志水哲也(しみず てつや)|1965年、横浜市生まれ

JECC (OB) 、写真家、山岳ガイド

10代後半〜20代に国内、ヨーロッパでのアルパインクライミングの他、南ア、日高、知床などで長期縦走、大井川と黒部川の全支流踏査 (地域研究) を行う。

1997年黒部渓谷の玄関口・宇奈月町 (現 黒部市) に転居。以降2024年まで26年間、黒部、剱岳を題材にした写真集やエッセイ集を多数出版した。その他、日本の秘瀑、日本の世界自然遺産をテーマにした写真集に『日本の幻の滝』(山と渓谷社) 、『水の屋久島』(平凡社) 、『森の白神』(平凡社) の3部作がある。

最近のテレビ出演として、2021年12月は「世界ふしぎ発見」 TBSで屋久島の秘瀑を紹介。2022年は「アドベンチャー魂」 TBS-BSに3回出演。

田中 幹也 (たなか かんや)|1965年、神奈川県生まれ

登攀クラブ蒼氷、地平線会議

10代後半〜20代前半に谷川岳や黒部、甲斐駒ガ岳などの岩壁で四季を通じて合計約200本登る。

20代半ばから中国の奥地やモンゴルの旅。自転車でオーストラリア横断やタイ山岳地帯踏破。

30代〜40代は厳冬カナダの旅に取り組み北部、ロッキー山脈、中央平原、東部ラブラドル半島を訪れ、延べ20回の冬を費やしスキーや徒歩、自転車で合計2万2000キロ踏破。

50代は、天候が荒れるタイミングで冬の津軽の山に通い10年間で合計200日余り吹雪と戯れる。

2013年 植村直己冒険賞受賞

2019年 「クレイジージャーニー」(TBS)出演

2021/2022年 「アドベンチャー魂」(BS-TBS)出演

共著に『目で見る日本登山史』(山と溪谷)、『山と私の対話』(みすず書房)