昨今の登山界、場違いともおもわせる人がたくさん出没している。

山などほとんど行ったことないような(ツアー登山が中止にならないていどの山行しか経験ない)人たち。

でも発生してきて生存しているということは、何か意味はあるのだろう。

その意味について考えてみるのもおもしろいかもしれない。

一昨日、高尾山でのマン・ウォッチング。

高価な登山靴やウエアで身をかためた、いわゆるお手本の格好をした人ほど、映画『八甲田山 死の彷徨』みたいに生と死の分岐点をおもわせる歩き方をしていたよ。

ヤンキーが街からそのままやって来ちゃったみたいな人のほうが、元気で楽しそうに歩いていたよ。

えっ、軽装でもし何かあったらどうするのかって?

想定外のときって案外ちゃらちゃら組のほうが強かったりする。

たぶん自分がやっていることは一般的な登山とは異なるのだろう。

降雪量が多いとおもわれるとき(寒波襲来など)にもっとも雪が溜まりそうなところ(森林限界上よりも樹林帯)をめざす。

そして、そこから帰る。

ハマるからドラマが生まれる。

山も旅も自由にやっていい。

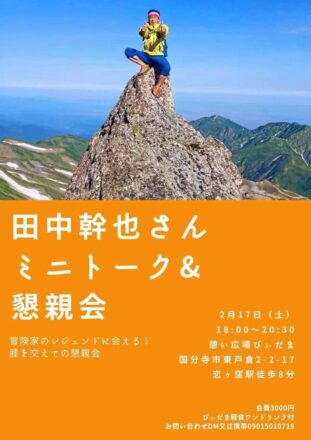

国分寺「びぃだま」トークイベントのお知らせ。

中学生のとき丹沢や南アルプスをひとりで歩いていた。

いまみたいに山の景色の記憶は皆無。

山でいちばんの楽しみは、ほかの登山者から山の話を聞くことだった。

まだ丹沢しか知らなかった自分にとって、どんな山の話も新鮮だった。

山の難度という概念すらなかったあのころ。

山も人も純粋に輝いていた。

書評を書いた。

『ヤマケイ文庫 登山史の森へ』(遠藤甲太著)

書かれていることだけがすべてではない。

多くの人は、活字にしないと反応しない。

多くの人は、活字にしたとたん鵜呑みにする。

たいせつな記憶って、言葉にしたとたん色褪せてしまう。

あの世まで持っていきたい思い出がある。

眠っている(埋もれている)記録、あってもいい。

山の思い出、すべてを語らなくってもいい。

以上、書評を書きながらメモしたこと。

この本は、一般的な登山者には馴染みのうすい登山(登攀)記録を掘り出して、ときにユーモアをまじえて解説したもの。